ニュース

お知らせ 2026/1/18 季刊誌 神奈川芸術劇場 「KAAT PAPER」

季刊誌 神奈川芸術劇場 「KAAT PAPER」は、KAAT神奈川芸術劇場が年3回発行する広報誌です。

配布箇所:KAAT神奈川芸術劇場、神奈川県民ホール、神奈川県立音楽堂、みなとみらい線日本大通り駅 ほか

2024年秋号【×南条嘉毅、×山野真悟】 】 |2023年秋号【×中西裕子】 |2022年春夏号【×黒沢清】 | 2022年秋号【×中野信子、×金平茂紀】 | 2022年春夏号【×篠山紀信】

2024年秋号【×南条嘉毅、×山野真悟】 】 |2023年秋号【×中西裕子】 |2022年春夏号【×黒沢清】 | 2022年秋号【×中野信子、×金平茂紀】 | 2022年春夏号【×篠山紀信】

【最新号】

2026年冬号(2026年1月17日発行)

>>読者アンケートページ <プレゼント応募期限:2026年3月31日(火)>

【特集 場と「多様性」】

◼︎対談「見える/見えないを超えて - 感性と共存の場としての劇場を語る」

美学者 伊藤亜紗 × 長塚圭史

◼︎Art Center NEWが始めた、文化芸術の土壌づくり 小川希

◼劇場は続く 歴代芸術監督が語る、15年の歩みとメッセージ 宮本 亞門、白井晃、長塚圭史

●REVIEW(ハリー、高野寛、ドミニク・チェン、乗越たかお)

●神奈川へ、会いに(NHK横浜放送局局長 高柳由美子)

●KAATな人の行きつけ(GESAN ゲサン野毛)

●ただいま、KAAT準備中

●公演スケジュール

2025年秋号(2025年9月8日発行)

>>読者アンケートページ <プレゼント応募期限:2025年11月30日(日)>

【特集 人と場所】

◼︎対談「コミュニティの中にある劇場とデザイン」

デザイナー佐藤卓 × 長塚圭史

◼︎KAAT神奈川芸術劇場 長塚圭史の現在地と未来

◼︎創作と未来と結んだ「孤高の芸術家」大野一雄

●REVIEW(田中伸子、南部広美)

●神奈川へ、会いに(ライフデザインラボ 船本由佳)

●KAATな人の行きつけ(ルーカフェ)

●公演スケジュール

2025年春号(2025年6月4日発行)

>>読者アンケートページ <プレゼント応募期限:2025年8月31日(日)>

【特集 ものづくり】

◼︎対談「余白を残すことで広がるものづくりを目指して」

A-POC ABLE ISSEY MIYAKE 宮前義之×長塚圭史

◼︎インタビュー 横浜で「活字」を作る 築地活字

●REVIEW(川添史子、金原瑞人、金平茂紀、椿直樹、白井晃)

●神奈川へ、会いに(あやせものづくり研究会)

●KAATな人の行きつけ(ル ブーケガルニ)

●公演スケジュール

2024年冬号(2024年12月27日発行)

>>読者アンケートページ <締切りました>

【特集 芸術と公共性】

■対談 「物語は誰に寄り添い、誰を語りかけるのか」

映画監督 是枝裕和×長塚圭史

■インタビュー「演劇的知を共有知に。相馬千秋が思考する個と公共のあり方」

アートプロデューサー 相馬千秋

●REVIEW(伊達なつめ、椹木野衣、安田登)

●神奈川へ、会いに(藤岡食品株式会社代表 藤岡輝好)

●KAATな人の行きつけ(ウチキパン)

●ただいま、KAAT準備中(シアター・グリーンブック、やさしい鑑賞回)

●長塚圭史の思いつき

●公演スケジュール

2024年秋号(2024年9月15日発行)

>>読者アンケートページ <締切りました>

【特集 劇場とコミュニティ】

■対談 「都市におけるコミュニティ、劇場の役割」

建築家 山本理顕×長塚圭史

■「南条嘉毅の因数分解」>>WEB特別版ロング対談

美術作家 南条嘉毅×長塚圭史〈寄稿文 北川フラム〉

●REVIEW

●神奈川へ、会いに〈特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター 山野真悟〉>>WEB特別版ロング対談

●ただいま、KAAT準備中

●KAATな人の行きつけ

●公演スケジュール

2024年春号(2024年5月17日発行)

>>読者アンケートページ<締切りました>

■対談 「想像力が交差するひらかれた場所を目指して」

横浜美術館 館長 蔵屋美香×長塚圭史

■特集「YOKOHAMA MINATOMIRAI DESIGN&ARTMAP」WEBマップはこちら

●REVIEW

●KAATな人の行きつけ

●神奈川へ、会いに〈横浜みなとみらい21理事長 坂和伸賢〉

●ただいま、KAAT準備中

●公演スケジュール

.jpg)

2023年冬号(2023年12月27日発行)

>>読者アンケートページ<締切りました>

【特集 長塚圭史の見た神奈川】

■対談 「長塚圭史、今、あなたへ会いに」

よこはまグリーンピース 代表取締役 椿直樹

JR東日本 横浜駅長 大野武一

■特集「長塚圭史カナガワ指令書」WEBマップはこちら

●REVIEW

●KAATな人の行きつけ

●ただいま、KAAT準備中

●長塚圭史の思いつき

●公演スケジュール

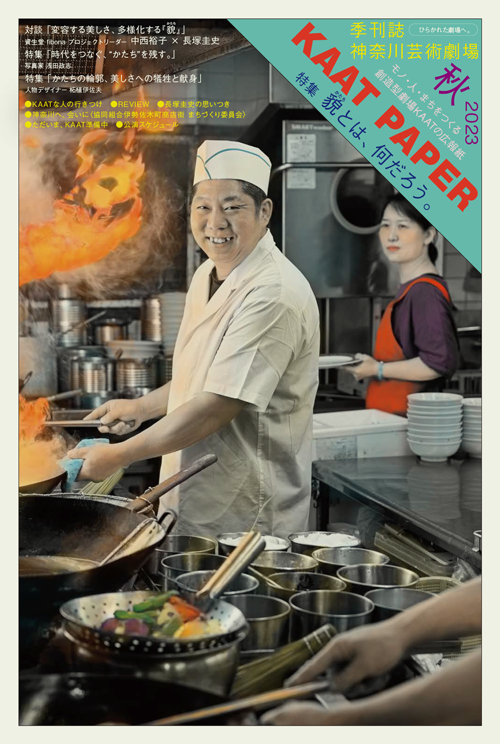

2023年秋号(2023年8月29日発行)

>>読者アンケートページ<締切りました>

■対談 「変容する美しさ、多様化する『貌(かたち)』」>>WEB特別版ロング対談

資生堂 fibona プロジェクトリーダー 中西裕子 × 長塚圭史

■特集「 時代をつなぐ、“かたち”を残す。」

写真家 浅田政志

■特集 「かたちの輪郭、美しさへの犠牲と献身」

人物デザイナー 柘植伊佐夫

●KAATな人の行きつけ ●REVIEW

●長塚圭史の思いつき ●神奈川へ、会いに〈協同組合伊勢佐木町商店街 まちづくり委員会〉

●ただいま、KAAT準備中 ●公演スケジュール

2023年春号(2023年4月7日発行)

>>読者アンケートページ<締切りました>

【特集 街と、映画と、演劇と。】

■対談 「街と映画、街と演劇」>>WEB特別版ロング対談

映画監督 黒沢清 × 長塚圭史

■特集「横浜と映画館」

シネマ・ジャック&ベティ 梶原俊幸

■特集「KAAT×映画」

メトロポリス伴奏付上映会、タウンホール事件、華氏451度、夜の女たち

●REVIEW

●神奈川へ、会いに〈関内まちづくり振興会〉

●ただいま、KAAT準備中

●KAATな人の行きつけ

●公演スケジュール

.jpg)

2022年冬号(2022年11月27日発行)

【特集 横浜の子どもたち】

■特集「横浜、どんな街?横浜の歴史を訪ねて。」

横浜開港資料館/横浜市磯子区民文化センター杉田劇場/

三吉演芸場/同發新館/岩崎博物館 山手ゲーテ座ホール

■対談 「横浜ってどんな街?」

横浜LOVEWalker プロデューサー 鷹取祐子 × 長塚圭史

●「僕が見た横浜、こんな街。」森 日出夫

●長塚圭史の思いつき

●REVIEW

●KAATな人の行きつけ

●神奈川へ、会いに〈馬車道商店街協同組合〉

●今日はKAATに何しに来たの?

●ただいま、KAAT準備中

●公演スケジュール

2022年秋号(2022年8月31日発行)

■特集 長塚圭史「忘」を歩く。

■対談「記憶のメカニズムとは?」>>WEB特別版ロング対談

中野信子(脳科学者)×長塚圭史(KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督)

■対談「忘れず記憶する、忘れられたことを掘り起こす演劇の力。」>>WEB特別版ロング対談

金平茂紀(ジャーナリスト)×長塚圭史(KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督)

●「冒」から「忘」へ。

●「忘」街歩き i n 横浜

●REVIEW ●ただいま、KAAT準備中

●KAATな人の行きつけ ●長塚圭史の思いつき

●神奈川へ、会いに〈共同組合 元町エスエス会〉 ●公演スケジュール

.jpg)

2022年春夏号(2022年5月6日発行)

■特集 芸術は、越えていく

■対談 篠山紀信(写真家)×長塚圭史(KAAT神奈川芸術劇場 芸術監督)

●「越境」で演劇は、広く、深く、豊かになる

●REVIEW

●神奈川へ、会いに(横浜かをり)

●長塚圭史の思いつき

●今日はKAATに何しに来たの?

●公演スケジュール

.jpg)

2021年冬号(2021年12月11日発行)

■特集 芸術を愛し、街を愛す

■対談「街と芸術の関りとは」田井昌伸(野毛大道芸実行委員会)×長塚圭史

●街と芸術を愛すること

●YPAMって知ってる?

●YPAMはここが面白い!

●神奈川へ、会いに(ホテルニューグランド)

●KAATでYPAMを楽しむ

●今日はKAATに何しに来たの?

●ただいまKAAT準備中

●REVIEW

●公演スケジュール

.jpg)

2021年秋号(2021年8月27日発行)

■特集 新芸術監督 長塚圭史のすべて

■対談 「芸術監督って大変ですか?」ロバート キャンベル×長塚圭史

●冒ってなんだ?

●長塚圭史の基礎知識

●KAATな人の行きつけ

●神奈川へ、会いに<横浜中華街発展会>

●今日はKAATに何しに来たの?

●ただいま、KAAT準備中

●REVIEW

●公演スケジュール

WEB特別版ロング対談

南条嘉毅(美術作家)× 長塚圭史

「南条嘉毅の因数分解」WEB特別版

「KAAT PAPER 2024年秋号」に掲載された対談を、WEB限定の拡大版としてお届けします。

文=大芦実穂 写真=石渡朋

風景の絵画からインスタレーションの世界へ

長塚 南条さんは今、インスタレーションを中心に発表されていますが、もとは絵画からスタートしていらっしゃいますよね。

南条 そうですね。大学では絵画を専攻していました。風景をテーマに制作をしていたのですが、絵の調査のために土地の写真を撮ったり、土や水や音を持ち帰ったり、情報収集などをしているうちに、インスタレーションでの表現も楽しくなっていったんです。

長塚 絵画とインスタレーション、それぞれの表現にはどんな違いがありますか?

南条 私の絵画は大雑把にいうと要素を“減らす”作業だと思います。あえて解釈の余白を残し、解釈を鑑賞者に委ねるという手法が多いです。一方、インスタレーションでは、見る仕組みを“増やす”ようにしています。なぜなら、実際の広い空間に身を置くと、ある人にとってはこの部分が見えているけど、ある人には見えてないということが起こり得るからです。一見するとカオスでぐちゃぐちゃに思えるかもしれないけれど、会場を出ていく時には作品と鑑賞者の何らかの繋がりが見つけられるというのが理想ですね。

長塚 大学時代から各地に赴いて調査をしていらしたんですか?

南条 まずは一番身近なところからと、自宅のまわりから歩きはじめました。その頃、東京都と神奈川県に住んでいたので、江戸五街道の甲州街道を、日本橋から長野県の諏訪まで歩いてみようかと。

長塚 ずいぶんな距離を歩きましたね! そのあとに「水と土の芸術祭」(2012年、2015年、2018年)、「大地の芸術祭」(2012年)などに参加されているわけですよね。

南条 ええ。芸術祭に参加することで、自主的にやっていた時とは違い、地域の人とよりつながりやすくなりました。地元住民の方やその地域に詳しい人との交流は、作品をつくっていくうえでとても大事ですね。資料で追っていても、細かい部分まではわからないことも多く、人の記憶が頼りだったりもするので。

.jpg)

地元の人との出会いから、土地を紐解いていく

長塚 調査はどのように始まることが多いですか?

南条 最初は町の図書館に行きます。図書館にはその地域の資料が必ず置いてあるので、片端から読んでいって、知識を先に蓄えます。次に、実際に現場に行ってウロウロしてみるんです。ウロウロすることで人や場所との出会いや発見があるんですね。まずは興味の引き出しのようなものを先につくってしまうイメージです。そこから、実際の取材で出会った出来事と、情報として手元にある引き出しとの、選択の作業になっていきます。

長塚 人との出会いから広がっていくこともあるんですね。

南条 石川県で瓦について調べている時に、あるおじいさんに出会いました。石川の黒い能登瓦の歴史について、資料を読み込んではいたのですが、実際の製造過程、その土地のルールなど、文面ではわからないことも多くて。何かヒントがないかと思いつつ、別件で以前瓦工場があった場所の海岸線をウロウロしていたら、タコ釣り中のおじいさんがいて、いろいろ話していると、その人が元瓦職人さんだということがわかって。

長塚 すごい。偶然というか、運命のような出会いですね。

南条 そうなんです。「まずは瓦を作る季節の話からするか」ということで、季節の話を海岸線で空を見ながら1時間。まだまだ話が続くから夜うちに来いと誘われ、その夜にご自宅に伺ったんですね。それから3時間くらい話を伺うのですが、なかなか本題と思っていた製造過程までたどり着かない(笑)。ただ、それだけ話しているので、全体像というのはなんとなくわかってくるんですね。

長塚 なるほど。時間をかけてね。

南条 お話を聞くことで、例えばそれまでただの小石に見えていたものが、もう小石には見えなくなってくるから面白いですね。

「スズ・シアター・ミュージアム」という共通点

――南条さんと長塚さんは、「スズ・シアター・ミュージアム」という共通点があります。

長塚 2022年に「スズ・シアター・ミュージアム」で「さいはての朗読劇『珠洲の夜の夢』」、翌2023年は第2弾『うつつ・ふる・すず』の演出をしました。南条さんはスズ・シアター・ミュージアムのキュレーションと演出を担当されていましたが、「珠洲の大蔵ざらえプロジェクト」はかなり大きな規模でしたよね。

南条 そうですね。多くの住民の方にご協力いただき、約1,700組の民具を収集させていただきました。展示物の調査や資料制作など、国立歴史民俗博物館の研究者の方々とも一緒に活動しました。

長塚 「大蔵ざらえ」は珍しい言葉ですね。どんなコンセプトだったのですか?

南条 総合ディレクターの北川フラムさんによって発足されたプロジェクトで、最初聞いた時はなんだろう? と思いました。珠洲市は高齢化率が50%を超え、どんどん過疎化が進んでいて。空き家や家じまいをされる家々の蔵や納屋には、代々引き継がれてきた民具や地域の財産が眠っているのではないか。また、珠洲市には「珠洲焼資料館」という施設はあるのですが、博物館がない。この「大蔵ざらえ」で収集された民具を活かすことで、美術館と博物館の融合したような、新たな劇場型の博物館ができないか、ということがこのプロジェクト発足のきっかけです。

長塚 読者の中には実際にご覧になった方もいるかもしれませんが、本当にすごい量の民具が展示されていて驚きました。「スズ・シアター・ミュージアム 分館」に保管されているものも含め、全ての民具についてはその背景の話も聞き取りされているのですよね。

南条 ええ。集められた民具については、持ち主から話を聞いて記録し、展示の中でインタビュー映像も流していました。

長塚 さっきの瓦職人の話だと、瓦についてだけでも3時間以上お話しされているので、民具が1,700点にもなると相当な時間を要しそうですね。

南条 そうですね。65軒を、サポートスズの皆さん、事務局の皆さん、国立歴史民俗博物館の皆さんを中心に、なんとか終えることができました。

能登半島地震の復興にアートの力

長塚 珠洲市は元旦の能登半島地震で大きな被害を受けた地域の一つです。南条さんは震災後、現地に何度も足を運ばれていますが、「スズ・シアター・ミュージアム」の被害はいかがでしたか?

南条 周辺の風景は大きく変わり、ミュージアムも地割れや崖崩れ、破損がありました。民具はしっかり固定して展示していましたが、それでもずいぶん壊れてしまって、最初は見るのも辛い状況でした。今後の計画としては、どの民具がどこで壊れたかというのをきちんと調査して、その後みんなで修復しようと考えています。ワークショップで直すのはどうかと、アーティストからの発案もありました。時間はかかると思いますが、また別のかたちでお見せできるようにしたいです。

長塚 倒壊してしまった家屋や蔵にもまだいろいろと残されているでしょうからね。

南条 半壊した家を壊すのにも、まずは荷物を外に出さなくてはいけないので、お手伝いやプロジェクトなど、今後もこの地域に深く関わって、活動していければと思います。

「KAAT EXHIBITION 2024」で見つける、「某(なにがし)」とは

長塚 KAATの2024年度メインシーズンのタイトルを「某」としました。現代社会は匿名性が高いと常々感じています。AIはいろんな人の経験や知識が合わさった一人の人格のようなもの。誰だかわからない人=「某」というところから発想が始まりました。この言葉を突き詰めて考えていくと、結構面白い。同じ某でも、俯瞰して見ると職業や収入などで誰しもカテゴライズされていくわけだけれど、グッとフォーカスして見ると一人ひとりはちゃんと今を生きている人間なわけです。「某」と銘打つことで、過去から現在まであらゆる時代に生きていた個々の人々を想像できたら面白いと思ったんですよ。

南条 「KAAT EXHIBITION 2024」の作品をつくるにあたり、横浜の歴史について調べている時に、ちょうど長塚さんから今回のシーズンタイトルについて聞いて。自分のなかでパズルがピタッとハマるような感覚がありました。

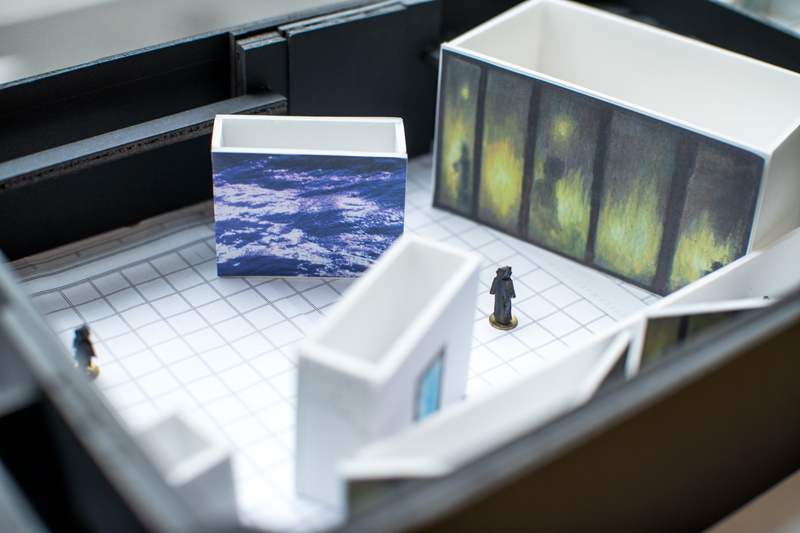

長塚 「KAAT EXHIBITION 2024」のタイトルは「地中の渦」です。どんな作品ですか?

南条 KAATがある山下町と馬車道通りや弁天通り周辺が舞台の美術作品です。一万年前からここで暮らしてきた人たちの営みを、一人の「某」として追体験できるようなインスタレーションにしました。

地層調査から見えてきた、横浜の知られざる歴史

長塚 制作の過程についても教えてください。なぜこの場所を舞台に選んだのですか?

南条 KAATの建物の東側には、明治に外国人居留地であった歴史の展示「山下居留地遺跡プロムナード」があります。まずはこの「山下居留地」に興味をもちました。図書館でさらに調べていくと、周辺の地層について面白いことがわかったんです。開港以前の地層に弥生時代や縄文時代に人々が暮らしていた形跡があったんですね。

長塚 横浜は埋立地なので、海の下だと思っていました。人が暮らせていたということは陸地だったんですか。

南条 現在の横浜市の中心のほとんどは海の下だったんですが、この辺のエリアだけ長い尻尾のようなかたちをした砂の陸地だったんです。元町貝塚というのがここからすぐの山手のアメリカ山公園というところに残っています。

長塚 ちょっと驚きですね。そのリサーチの最中に僕と「某」の話をしたと。

南条 そうです。「某」のコンセプトを聞いて、一万年ずっと生きている人間が一人いたとしたら、その一人の人間がどんな風景を見ていたか、一度物語に起こしてみようと思い立って。そこで長塚さんを仮の主人公にしてストーリーを書いてみたんです(笑)。それから詩人の大崎清夏さんにあらためて物語を紡いでもらって、それをベースにインスタレーションをつくりました。

長塚 僕が主人公!? 知らなかったなぁ。最後はどうなるんですか。

南条 どうなっていくかは、ぜひ実際に体験してもらえたらと。横浜の地下に潜り、私たち人間の営みに思いを馳せてみてほしいです。

.jpg)

多くの視点が入ることで、作品に物語性が生まれる

長塚 南条さんの作品には物語性がありますよね。ご自身だけで完結するのではなく、大崎清夏さんの文章を取り入れるなど、ヒトやモノが加わっていきます。そうした発想はどこからきているのですか?

南条 「地中の渦」でも、照明は鈴木泰人さん、音楽は阿部海太郎さん、美術はカミイケタクヤさんなど、たくさんの方々に手伝っていただきました。実は最初は抵抗があったんです。「僕の作品に協力してもらっていいのかな?」と。でも多くの人の視点が入ることにすごく興味があって。プロフェッショナルな方が関わってくださることで、空間がどんどん濃くなっていく感覚がありました。

長塚 他にも面白いものが見つかったそうですね。このレンガの破片はなんでしょう?

南条 これは山下公園付近の浜辺で見つけたものです。1923年の関東大震災では横浜でもたくさんの建物が倒壊しましたが、その瓦礫を埋め立ててつくったのが山下公園です。公園の付近をよく探すと、当時の建物に使われていたレンガ片やガラス瓶などが見つかるんですね。この破片も作品の中で使いたいなと思っています。

長塚 この展示を見たあとに横浜を歩くと、また街の見え方が変わるかもしれませんね。

|

■プロフィール

南条嘉毅(Yoshitaka Nanjo)

|

山野真悟(特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター 事務局長 )× 長塚圭史

「神奈川へ、会いに」WEB特別版

長塚芸術監督が、今、気になっている街の人にふらっと会いに出かける、KAAT PAPERの連載「神奈川へ、会いに」。第9回は、横浜トリエンナーレと同時開催の「黄金町バザール 2024」でも多くの人が訪れ、アートの街となった黄金町の再生に尽力した〈特定非営利活動法人 黄金町エリアマネジメントセンター〉の事務局長・山野真悟さんを訪ねました。

写真=石渡朋

アートの街として生まれ変わった黄金町の15年

長塚 2008年に「黄金町バザール」がスタート、2009年に黄金町エリアマネジメントセンターと、アーティスト・イン・レジデンスプログラム(以下、AIR)が発足したんですね。

山野 ここに来るまで、私は福岡で「まちとアート」をテーマにした美術展の企画をしていました。2005年に横浜トリエンナーレのキュレーターを務めた縁で、2008年に1年の任期でここにやってきたのですが、気がつけば16年になりました。

長塚 かつて、このあたりは、違法な営業を行う特殊飲食店舗が250軒以上も立ち並んでいたエリアでした。2005年に一斉摘発があって、それ以降アートで街を再生する試みが行われています。最初はどんな心構えでここに?

山野 街のなかで美術展を企画することは私の専門分野なので、特にプレッシャーはありませんでしたが、当時はまだ、この街に戻ってこようとする勢力もあり、女性スタッフひとりで留守番はさせられない雰囲気でした。夜中に不法投棄があり、夜になると向かいの建物からアニメーション作品を投影して微力ながら対抗したこともありました。

長塚 一斉摘発から3年を経ても、いろんなことがあったんですね。黄金町バザールが始まった当初は、今と同じ京急本線の高架下が中心だったのでしょうか。

山野 当時は県道218号線のほうにも空き家があったので、そこも含めて街を回遊できるような展示を行っていました。

長塚 AIRはどのくらいの規模から始めたんですか。

山野 当初は、やはりアーティスト側もこのエリアを敬遠して、なかなか人が集まりませんでした。展覧会などの実績を重ねていって現在の規模に成長したんです。また、特定非営利活動法人として、「初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」の事務局も兼ねていたので、業務も徐々にまちづくりの比重が大きくなっていきました。

.jpg)

世界中からアーティストが集まるアーティスト・イン・レジデンス

長塚 先ほど山野さんと一緒に周辺を回り、多くのアーティストに会いました。今はどのくらいのアーティストが滞在しているのですか。

山野 形態はさまざまですが、国内外から約50組のアーティストが暮らしています。

長塚 かなり大規模ですね。この街にアートが根づいたという感覚はありますか。

山野 そうですね。横浜市民の皆さんからは見えにくいかもしれませんが、海外からは、日本のAIRといえば黄金町だというイメージがあるそうです。海外でAIRを企画している団体が、よく黄金町に視察にいらっしゃいます。

長塚 バスクやブラジルなど、海外からのアーティストも滞在していますよね。

山野 海外のアーティストにも黄金町のAIRはよく知られていて、海外からの応募は年々増えています。今、スタッフにも韓国、中国、フィリピン出身の人がいるんですよ。彼らに入ってもらうことで、海外とのつながりも強くなるし、アーティストとのコミュニケーションもサポートしてくれます。

長塚 それは今後、アジアでの展開も見据えて?

山野 僕がずっとアジアをテーマにしていたところもあります。アジアの現代美術の紹介は、日本で最初に福岡市美術館が始めたんですね。その頃、僕は福岡で「IAF芸術研究室」というスペースを運営していて、そこに展覧会で来日したアジアのアーティストや地域の若いアーティストがよく集まっていたんです。福岡では風通しのいい国際交流があったので、黄金町でもアジアを中心と思っていたのですが、今やアジアにとどまらず世界中からアーティストがやってくるようになりました。

長塚 黄金町から世界につながるんですね。

山野 日本のアーティストも、ここに滞在しながら世界や日本のさまざまなところで展示をすることもあります。ここをベースにしながら、アーティストが個々でつながりを作ってくるんです。

長塚 先ほどお会いした副島しのぶさんは金沢で個展を、キム・ガウンさんは、吉本直紀さんと若葉町ウォーフで二人展を開催したと伺いました。展示は黄金町だけじゃないんですね。

山野 ここでも展示をしてくれると嬉しいですけどね。さまざまな場所で成果を発表することは、黄金町にとってもいいことだと思っています。

長塚 思った以上に自由ですね。この雰囲気は、アーティストが作品制作をする環境としてとても良いですね。

山野 ここは他のAIRに比べて、かなり制約がない方だと思います。BankART1929のAIRとを行き来するアーティストもいますしね。

長塚 そんなことが可能なんですね。それにしても、横浜トリエンナーレ期間中に黄金町バザールを訪れた時、想像以上に街と展示が絡み合って、路地を曲がるとアート空間が広がったり、得体の知れない不思議な感覚になりました。アーティストにとって、ここに滞在する魅力はなんだと思いますか。

山野 いろんな要素があると思いますが、ひとつは、同業者が身近にいて、お互い影響、サポートし合える環境があることだと思います。隣で見ていても楽しそうですよ。アーティストが集まって、カラオケに行ったりもしているそうです。

長塚 多国籍なアーティストたちのカラオケは面白そうですね。

.jpg)

地元出身のアーティストや哲学者も地域と繋がる街のアートセンター

山野 アーティストにとっていい環境を整備できたという自負がある一方で、我々は今、大きな問題も抱えています。我々は、「特定非営利活動法人」つまりNPO法人なので、行政から補助金をいただいています。しかし、横浜市の文化予算が減額に次ぐ減額で、我々も今後、経営の形態を見直さなければいけない。

長塚 AIRの規模が縮小する可能性もあるということですか。

山野 アートを黄金町再生のためのただのツールと捉えている人もいるんですね。兼ねてから、私は地元の方々に、これは100年かかるプロジェクトだとお伝えしています。この16年で築き上げてきたものが、しっかり定着するにはもっと時間がかかるし、一瞬で崩れ去る可能性もある。

今の状態を存続させるには、まずここの価値を横浜の皆さんにもっと知っていただかなくてはと思っています。海外からの評価は高くても、地元の人からは全貌が見えにくいところもあり……。

長塚 横浜にこんなにすごい場所があるということを、もっと地元のみなさんにもお伝えしたいですね。現在、地元の方と取り組んでいるプロジェクトはあるのでしょうか。

山野 昨年から、「ステップ・スリー」という取り組みを行っています。昨年、「初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会」の活動が20周年を迎え、そのタイミングで地域の人たちや学生、子どもが気軽に集まることができる空間をつくりました。管理人の竹本真紀さんは、以前、AIRに参加したアーティストなんです。この街を気に入り、この街で家族をつくり、ここに住み着いた人なので町内のことにも詳しいんです。彼女を窓口にして、地域の人と黄金町エリアマネジメントセンターのスタッフがディスカッションする「おしゃべりテーブル」というイベントを行っているのですが、最近では、このまちで哲学の塾をひらいている山森(裕毅)さんがナビゲーターを務めてくれたりと、面白い動きがあるんです。

長塚 さすがこのあたりはいろんな方が住んでらっしゃる。

山野 そうなんですよ。ステップ・スリーでは、この街の画家、小幡春生さんや、木版画家の松本隆治さんの展示も開催しました。

長塚 街の内と外をつないでいるんですね。

山野 我々の活動が少しずつ地域に根付き始めている一方で、当初の目的と理念が薄れ始めているという問題もあります。行政や住民の方から、何のためにこのエリアをアーティストに使わせているのかという質問を受けることがあるんです。

長塚 商業施設や住宅など別の目的に利用したいということですか。

山野 そう考えている人たちもいます。協議会の活動が始まって20年、黄金町バザールは16年になりますから、初期から関わっていた人たちが世代交代をしている。その頃小学生だった人も、すでに社会人です。2005年以前、周辺の小学校は子供達に、この地域は立ち入り禁止だと教えていたそうです。それが徐々に、子どもたちが走り回って遊ぶようになり、黄金町バザールでスタンプラリーを開催すると、たくさんの子どもたちが会場を歩き回っていました。その子たちが大人になって、当時のことを話してくれるんです。こんなスタンプがあった、こんなアーティストに会ったと。

長塚 子どもたちからしたら、ここは夢のような場所ですよね。だって、古い建物の中に予想もつかないアートが転がっているわけですから。きっと、この街に自分だけの何かを見つけて、それが鮮明な記憶として残っているんでしょう。それは黄金町エリアマネジメントセンターが作った“価値”ですよ。

山野 なんとかして続けたいと思っていますが、私の年齢もありますしね。引き継ぐ準備はしているんですが、なんせ仕事の種類がアートのことだけではないですから。

長塚 どんな仕事があるんですか?

山野 展示会やアーティストのマネジメント、広報活動に加えて、月に1回の町内パトロールとその準備など、初黄・日ノ出町環境浄化推進協議会の事務局としての仕事があります。それから施設のメンテナンスです。昭和の古い建物を再利用しているので、突然、トイレから水が吹き出すなんてことも日常茶飯事。一度、不具合リストを作ったらとんでもない量になりました。

長塚 アーティストは住んでいるわけですからね。でも、古い建物だからこそ、作品が引き立つこともありますよね。先日の黄金町バザールでも、ビルの入り口から古い階段を上がって屋上の展示に辿り着くまでの道のりが実にスリリングでした。

ジャンルを越えてつながり広がっていく

長塚 僕が今、芸術監督を務めている神奈川芸術劇場は、演劇界では名を知られていますが、神奈川県民の方にもっと知ってもらいたくて、「カナガワ・ツアー・プロジェクト」や広報誌「KAAT PAPER」などの活動を行っています。神奈川県、横浜市だけでも文化施設はたくさんあるんですが、今回のように取材を通して生まれたつながりは、僕らにとってとても価値があるんですよ。

山野 文化施設同士、連携しているようで意外と独立しているんですよね。

長塚 文化は街ぐるみで盛り上がってこそだと思うんです。KAATの公演に来てくださる皆さんが、黄金町に寄ってみよう、横浜美術館に行ってみようと思うきっかけになるように、もっとつながりを強化できたらと考えています。

山野 我々は、まず川向こうの町内とつながっていかないといけません。よく「シネマ・ジャック&ベティ」のついでに寄ってくれる人もいるんですよ。アートだけでなく、映画、演劇とジャンルを広げながらやっていかないと。YPAMフリンジセンターも初音町にありますしね。

長塚 KAATのスタッフもよくお邪魔しているようなので、今後もぜひ連携していけたらと思っています。今回は我々も勉強になりました。とても貴重なお話をありがとうございました。

|

■プロフィール

山野真悟

特定非営利活動法人黄金町エリアマネジメントセンター

|

中西裕子(資生堂 fibona プロジェクトリーダー )× 長塚圭史

変容する美しさ、多様化する「貌(かたち)」 WEB特別版

2023年度メインシーズンのタイトルは「貌(かたち)」です。目に見える「かたち」、触れて確かめる「かたち」、聞こえてくる「かたち」とさまざまですが、「美しい」とされる価値観も多種多様です。そこで今回は、人々の美しくありたいという気持ちに向き合ってきた資生堂の「 エスパーク S/PARK」に伺い、オープンイノベーションプログラム フィボナ fibonaのプロジェクトリーダー 中西裕子さんと、現在の「美しさ」について語り合いました。

文=三浦真紀 写真=後藤洋平

演劇における「見た目」は新しいステージへ。

――KAATの今秋から始まるシーズンのタイトルは「貌(かたち)」です。中西さん、この字を見た印象は?

中西 珍しいなと思いました。調べたら、外観を表す漢字なんですね。もしかしたら外側の見え方を強調されているのかな? と、受け止めました。

長塚 輪郭という意味も添えて、国のかたち、自分の中の美意識のかたちなど、外から中に入っていく感覚です。実際、演劇は視覚を頼りにするところもありますし、見た目から目を背けることはできません。そこで今回は、資生堂グローバルイノベーションセンター「S/PARK」に伺いました。そもそも、この建物では何を研究しているのですか。

中西 メイクアップのための調色など化粧品を作ることはもちろん、もう一段深い基礎研究にも取り組んでいます。シワやシミが体内のどんなメカニズムで起こるのか、それを改善するには何をしたらいいのか、化粧品を使ったらどんな感触なのか、使用すると人はどんな気持ちになるのかなど、感性や心理の研究まで行っています。そのなかには、どういう見え方をしたら人は美しいと思うのかなども含まれています。

長塚 基本的には研究がメインですか?

中西 はい。同時にとても開いた場所で、1・2階にはカフェやミュージアムがあり、誰でもご利用いただけます。3階には多くの人が集まることのできるホールもあります。ここはKAATと同じように、開かれた研究所をコンセプトにしています。資生堂は日々の暮らしを営む人々にプロダクトを販売することを生業にしているので、研究者も日々、生活している人を見るべきだと。研究者が、直接カウンセリングで悩みを聞き、その方だけのために商品を提供するBeauty Barというサービスもあります。

長塚 中西さんは、ここでどんなお仕事を?

中西 生活者と研究者をつないだり、さまざまな業界の方々とのコラボレーションなどを企画、実行するオープンイノベーションと呼ばれる仕事をしています。以前は、白衣を着て研究をしていました。

長塚 そうなんですね。中西さんはなぜ資生堂の研究者になられたんですか?

中西 大学生の時に、水と油はなぜ混ざるのか、または混ざらないのか、その混ざっている間はどうなっているのかといった研究をしていました。顕微鏡で原子や分子を見ているとものすごくきれいで、それもこの環境なら絶対こうなるというブレない世界。化粧品も水と油などからつくられているので、これを一生やっていけたらと入社しました。入社当時は、水と油を混ぜて化粧品の処方を設計する仕事をしていました。そのうち、人が心地よいと感じるテクスチャーは何だろう? と着目し始め、化粧品の見た目や状態も、人に使用感を想起させるらしいとか、マニアックな研究を重ねていたら、研究対象を決める部門に異動になったんです。

長塚 研究を決める?

中西 はい。大学の先生たちにお会いして研究の方向性を聞いて、資生堂との共同研究を企画したり、一般のお宅を訪問してお話を伺ったり。例えば、オーガニックな食品を摂取するなど、自然のものを取り入れた生活をしていると言葉では発言されているご家庭なのに、冷蔵庫の隣にコンビニのお箸がたくさんあるな、とか(笑)。美しくありたいという理想と現実のギャップをリアルに垣間見られて、そこを埋めるものは何だろう? と考える。そんな研究を企画して、今に至ります。

長塚 面白い。健康食と言いながらも完璧にやっている人はほぼいませんからね。

中西 そうなんです。水と油なら環境が整えば絶対に混ざるのに、人間は考えと行動がずれていたり、わかっていてもやらなかったりする。その人間らしさが魅力なんですよ。

――演劇と似ていますね。人間の内面や矛盾を突く感じ。

.jpg)

長塚 人は本音と建前で生きていますから。普段から人の内にあるものと外に出るものは違うし、対する人によってキャラクターを変えたりもする。演劇では、それをお芝居の中でつくっていくわけですが。舞台の場合、外貌がきれいであることが物語の大切な要素であることもあります。例えばギリシャ神話で絶世の美女として描かれる女神ヘレネはやはり美しくいなければと思うけど、今はルッキズムと捉えられてしまう可能もあるから、悩むことも……。

中西 もしかして演劇はやりづらくなっているんですか?

長塚 海外の演劇では今、人種や性別をどんどん超えています。明らかに両親がアジア系なのに、実子の役を金髪の白人が演じるとか。イギリスでは性別も混ざり始めていますね。

中西 わぁ、面白いですね。

長塚 面白くもあり、そのことで表現しきれなくなる部分も出てくるかもしれません。これは僕らが高度な社会に適応するための序章かもしれない。でも、社会が一気に高度になるわけじゃないから、「何言ってんだよ。これはどう考えても男の役」という声も出てくるかもしれない。新しい表現をするのは覚悟が要ります。

中西 演劇ってシェイクスピアの時代からの積み重ねがあるからこそ、演者の性別や人種が変わることで、新しい世界が見えるのでは?

長塚 ある意味そのとおりで、演劇は新しいステージに踏み込もうとしています。

化粧の力、演劇の力を信じている。

――美しさの概念は時代によって変わるものですか?

中西 私、ちょうど昨日、弊社の広告やコーポレートメッセージなどでつかわれてきたコピーを見ていたんです。すると、過去は肌は明るい方がいい、目は大きい方がいいというように、見た目のことを表現するものが多くみられました。それが近年では「一瞬も 一生も 美しく」となり、昨年は「美しさとは、人のしあわせを願うこと。」。つまり美しさとは、人間がもつ、社会や良いことに対するプリミティブな方向へと変わり、幅が徐々に広がっているんです。

長塚 多様性ですね。

中西 はい。例えば、昔はシワやシミはないほうがいいと、アンチエイジング一辺倒の考え方が世の中の主流でした。でも今は、30代から死ぬまでアンチエイジングと言われ続けても……と揺らいでいるところはあります。あるがままに年をとることもOKという考え方もあれば、予防してなるべくできないようにする、美容整形をして完璧に整える方法もある。バリエーションが増えているんです。

長塚 価値観は人それぞれですね。

中西 一方で、人は見た目を整えると気持ちが変わるのも事実です。例えば高齢者施設で入居者の方にメイクをすると、皆さんシャキッとされるんですよ。あと、朝のメイクが決まると、その日一日自信がもてるという話もあります。特に女性は毎日それに向き合っていて、その積み重ねが自己肯定感をつくったりもするんです。

長塚 わかります。この間、石川県珠洲市で地域の人たちとリーディング公演を行いました。限られた予算のなかで、絶対にヘアメイクは必要だからと手配して。そうしたら、皆さん「恥ずかしいわ」と言いながらも大喜び! その3日間がより特別な日になったな、と。多分、次の日もちょっと意識したんじゃないかな。

中西 そう思います。よく化粧品は薬とは違い、なくても生きていけると言われます。だけど、人間の心に働きかけ、感情を変えうるもの。なぜこんなに心が躍るんだろう? と、それは私も携わっていて面白いところなんです。化粧の力を信じているんですよ。

長塚 演劇も同じです。生きていくには必要ないものかもしれない。でも芸術ほど潤いのあるものはほかにはない。

中西 それは歴史が物語っていますよね。演劇も化粧も古代からあり、祭り事に深く関わってきた。どちらも人間の根源に刺さっているものという気がして。だからなくてはならないという説を、私はもっています。

長塚 同感です。

――自分の外見を整えることで、精神面まで変わるのは本当に不思議ですね。

中西 「あなたにとって美しさとは何ですか?」と世界で調査した事例があります。日本では、肌のきれいさを挙げる人、アメリカではメイクが自分の自信になり、社会で戦うための手段という話が多い。それがフランスをはじめとするヨーロッパになると、香りの話になるんです。確かにヨーロッパではフレグランスがとても売れていて、この人にはこの香りというくらい根付いています。美しさを視覚に頼り、全般的に捉えているのがアメリカで、ミクロで捉えているのがアジア。ヨーロッパでは見た目だけじゃない捉え方をしているという。

長塚 僕も「貌(かたち)」というタイトルを出した際、美しさって何だろう? と考えました。直感で思い浮かんだのは、大人になりかけの10代の美しさ。もう自分には手の届かないものだけど、目を奪われる。あと僕は幼い頃から映画を多く見てきたことも影響しているのか、生き方のチョイスが美しさに直結していたりもします。中西さんにとって、美しさとは何ですか。

中西 私にとっての美しさは、後者に近いですね。その人の人生の在り方。また人の話を聞く時の態度や仕草、目の配り方などによって、この人は美しいと思ったりします。もちろん、見た目が感動的に美しい人もいるけれど、最終的にはきれいな心が大事。きっと、そういう人は表情がいいんでしょうね。

流行は、多様性とサステナブル。

――最近のメイクには何か特別な傾向がありますか。

.jpg)

中西 これも多様性に尽きます。昔は一見、メイクしていないようだけど肌がきれいに見えるものが求められていました。今はそういうものもあれば、韓国のはっきりしたメイク、チャイボーグと呼ばれる中国のメイク、欧米風の彫りがくっきりと出るメイクなど、バリエーションが豊富です。こんなに多いのは初めてかもしれません。男性向け、女性向けと決めつけない、中性的なたたずまいのプロダクトも多いです。

長塚 確かに、最近では男性もメイクをしますよね。

中西 はい。日本では、歴史的には男性も長い間メイクをしていたようなのです。弊社のブランド、BAUMとIPSAは男性にも人気で、すでにグラデーショナルな世界観を持っているのかなと思います。昔は化粧品は女性のものという感覚が一般的でしたが、今はメディアや韓国の男性メイクの影響などで、男性もメイクをする方が増えてきました。

長塚 コスメやファッション業界は自ら流行をつくったりもしますが、今の流行は多様性?

中西 そう感じることが多いです。これもあり、あれもありという流行のつくり方ですね。大きなトレンドとしては、今なら自然環境に配慮した、サステナブルな商品でしょうか。

長塚 社会の流れそのものですね。演劇はつくっては壊すのが常で、これまではつくったセットも廃棄してきました。でも今はいかに環境を考えるかが問われていて、イギリスでは「シアター・グリーン・ブック」というガイドラインが出ています。

中西 まったく同じですね。

長塚 僕、多様性はいいことだと思うんです。人それぞれの美意識は多少歪んでいたとしても、全部認めればいい。同時に不安も覚えてしまう。すべてを認めると言いながら、緩やかな平均化が始まっているんじゃないかと。

中西 こんな表現をした方がいました。右手で手をつなぎながら左手で隣の人の首を絞めている、と。同調圧力というか、みんな幸せだよね! と言いながら、平均値を下げているんじゃないかと懸念する方は多いです。

長塚 多様性と言いながら、枠からはみ出るものや過激なことは認められない。サステナブルじゃない、多様性をもっていないからと潰されていく。この表現ダメなの? ということも今、確実に起き始めている気がして。それは誰かを侵害する可能性があるからだと思うけど、正直、難しさも感じています

――中西さん、研究の成果によってできた商品を挙げていただけますか。.jpg)

中西 最近だと、紫外線をカットするのと同時に、太陽の光を美容効果のある光に変換する技術が搭載されたデイセラムが印象的でした。

長塚 美容効果のある?

中西 はい。弊社研究所では、いかに日焼けを防ぐのかを徹底的に考え抜いて技術開発をしていました。日焼けが肌に影響を与えるということが一般的にも知れ渡ると、夏場は日傘をさして帽子にグローブと、徹底した日焼け対策をする人が増えてきて。でも、もしかしたら、太陽のもとで自由に動きたいという思いも抱えているかもしれない。それなら太陽の光を味方にできる商品ができたら太陽と共存しながらやりたいことを思う存分楽しめる。そんな発想から生まれた商品の1つが、弊社の代表的な日焼け止めブランドアネッサのUV美容乳液「デイセラム」です。

長塚 それは日焼けしないんですか?

中西 はい、紫外線を防ぎつつ、美肌にもなれるのです。このように、世のなかの捉え方によって、商品は着々と変わっています。

長塚 以前、舞台をつくっている時に、昭和の戦後間もない時代を表すために、俳優たちに日焼けしてほしかったんですが、メイクだと限界があり、僕を含め、みんなで外に出てたくさん歩いたんです。僕も普段は行かないのに、日に焼けろ! と思いながら、浜辺に出たりして(笑)。

中西 塗ると皮膚がバカンスにいったみたいに小麦色になる、タンニングの商品もありますよ。ヨーロッパでは人気の商品です。

長塚 それを知っていたら(笑)。

中西 最近では、シワやシミを防ぐことだけが幸せ? という話に向き合ったりもしています。表情にシワがあることでチャーミングに見える、とか。いつも常識とは違う角度からも美を考えるようにしています。

長塚 やはり日焼けはダメなんですか?

中西 日焼けしすぎると皮膚がんに繋がるリスクがあるというのが一般的に言われている医学的な知見です。一方で、日に全く当たらないとビタミンD不足や体内リズムが崩れたりして、うつ病にもつながるという知見も多くあります。だから日焼けがすべて悪ではない。ただ、明るい肌を保ちたい人が極端に日焼けを避ける傾向はある気がします。

長塚 適度に日焼けするのはいいよ! という商品はどうでしょう?(笑)

中西 面白いアイディアです(笑)。

――中西さんはルッキズムについては、どう思われますか。

中西 そういう考えも多様な考え方の1つであると捉えています。社会においてルッキズムが取り上げられ議論されている状態が大事ですし、その議論の内容にも興味を持っています。

長塚 僕も、社会と本能と照らし合わせたお芝居に興味があるんです。本能って面白いじゃないですか。でも今はみんなが社会に順応していて、もちろんそれが悪いわけではないのだけど。

中西 だから人って面白いんですよ。例えば香水をつけていると、モテたいからでしょ!と他人からの視点で発言する人もいれば、自分に自信を持つためにという自分視点の人もいる。根源的なことを言う人、社会的なことを言う人、どちらも嘘ではないんです。美しさにまつわるものとは、社会と本能、どちらも行き来するもの。商品開発では日々、どこのポイントを押すのかの選択をしています。

.jpg)

――美しさとは、じつは視覚だけではなく、総合的に判断したり、受け止めていたりするものなのですね。

中西 そうです。私は声に惹かれがちなので、声が好きな人は見た目も好きになるんだろうなと思ったり。

長塚 美の好みとは直感的、本能的なもので、理屈ではないですから。人それぞれ過ぎて、理由が見つけ出せないから面白い。

中西 我々は本能的にすごく美しいと思うものを、客観的なデータとして集めていたりもします。例えば、日本人数千人の顔を平均化して、ゴールデンバランス理論を作ったんですね。目鼻口が顔のこのポジションにあると、人は違和感なく捉えることができる。だけど、世の中に出ている俳優さんの顔で、きれい、可愛いと言われている人たちは、平均顔とは限らなくて。特徴的だからこそ、印象に残って人気も出る。それが美の本質を物語っている気がします。

長塚 深いなぁ。そんなところまで研究されているんですね。

中西 よく、我々が行っている研究は特徴があると言われます。血流が上がると顔色がよく見える、それは人種を問わず誰でもそうなのですが、その普遍的なメカニズムに向き合いつつ、同時にその赤くなり方は人それぞれ違うことにも目を向けています。ユニバーサルを考えながら、個々のことも逃さない。

また客観的にデータを積み上げながらも、何が美しいかなどは主観的な視点でとらえます。つまり、科学の力で相反するものを組み合わせようとするのがこの研究所の特徴です。

長塚 資生堂という企業がギャラリーを持ち、アートに対する造詣が深いこと、また歴史を否定することなく進む姿勢も、影響しているかと。今まで先人が追ってきた美しさのありようは否定できないですから。

中西 はい。過去があっての現在だと思います。

長塚 一度、舞台メイクを見ていただきたいですね。こうしてお話ししていると、技術的なことで進歩できることがたくさんありそうな気がします。また中西さんが一般社会での美の有り様を考えていらっしゃるなかで、演劇のヘアメイクがどう映るのか。異様に見えるのか、それともナチュラルに見えるのか、あるいはどういう側面で僕らが作っている人物の造形が見えてくるのか。

中西 ぜひ。私も今日のお話から演劇に興味をもちました。過去からの歴史を受け継ぎながらも変容し、社会を映し出すのが演劇なんですね。

長塚 はい、社会を映し、照らし続けています。

中西 それが人間の根源的なものを表しているんだなと実感しました。美容と似ています。今度観劇に伺いますね。

長塚 はい、お待ちしています!

|

■プロフィール

中西裕子(Yuko Nakanishi)

資生堂 S/PARK

|

2023年春号 黒沢 清(映画監督)×長塚圭史

街と映画、街と演劇 WEB特別版

自身も映画好きの長塚圭史芸術監督が迎えた今回のゲストは、KAATのご近所・馬車道にある東京藝術大学大学院の映像研究科で3月まで教授をつとめていた、映画監督・黒沢清さん。映画と演劇の相違から始まり、「街を記録する」映画の役割、表現芸術を「教える」難しさまで幅広く興味深い対話が縦横に展開していきます。

.png)

文=尾上そら 写真=河内彩

まずは「つくり方」の違いについて。

黒沢 もうだいぶ前になりますけど長塚さん、僕の映画のオーディションを受けに来てくださったことありますよね? 2000年頃で、加瀬亮さんも一緒の時だった記憶があるんですけれど。

長塚 加瀬さんとは同世代で、残念ながらその時は監督とのご縁はありませんでしたが(笑)。僕も、試写会に行った先で監督をお見かけして、声をかけたい欲望を必死に抑えたことがありました。と、いきなり話を始めてしまいましたが、今日はKAATまでお越しいただきありがとうございます。

黒沢 こちらこそ恐縮です。でも、最初は本当に僕で良いのかと思いました。演劇は観ますが本当に観るだけで、毎回「どうやってつくっているんだろう……」と。イキウメ(劇団)の前川知大さんの戯曲を映画にさせていただいたことがありますが、その時も「演劇と映画は全然つくり方が違う」と実感しました。俳優たちは舞台と映像両方に関わっている方が多いので、時々こちらから聞くことがあります。「俳優にとっては、たぶん映画より演劇の方が楽しいですよね?」と。たいていの方は、「比較しようがありません。映画はやはり監督のものですから」とサラッと仰る。映画は他人事で、演劇で充実した創作を経験していらっしゃるのかなぁと。

長塚 そんなことないでしょう! 確かに演劇は稽古から本番まで、映像の現場より拘束時間だけでもかなり長く、融通も利きにくいと思いますが、映像も作品によっては長期間かかるものもあるでしょうし。

黒沢 2か月は珍しいですね。主演級の俳優さんを5週間拘束、くらいでしょうか。それでも毎日、一日中撮影ということはありませんし、何より映画はシナリオを頭から順に撮るということはまずありません。だいたいめちゃくちゃですよね、その日何やるかは監督次第みたいな(笑)。俳優さんはいろいろと考えて、準備してくださっていると思いますが。

長塚 「撮影順がばらばらだから、台本全体を頭に入れておく」という話を聞きます。

黒沢 作中、一番大切なシーンの撮影を2日目に、なんてことがありますからね。もっとも、そこさえ乗り超えれば一気に共通認識ができるので後はスムーズに行ける、みたいなところもありますが(笑)。映画は、演劇のように緻密に構成していく創作過程でないのは事実だと思います。

長塚 いろいろな意味でスゴイです(笑)。

映画は、演劇は誰のものか?

長塚 さきほど話のなかでサラッと「映画は監督のもの」という言葉が出ましたが、黒沢さんご自身はどう考えていらっしゃるんですか?

黒沢 両面の意味があると思います。「失敗の責任はすべて監督にある」という義務と、「さも自分一人でつくったかのように振る舞える」という権利です。アメリカなどでは、例えばアカデミー賞の作品賞をとるのはプロデューサーで、監督には監督賞がある。「作品は誰のものか」という定義はじつは難しく、ハリウッドの場合は、それがプロデューサーだと明確になっている。日本はそのあたりは曖昧でしたが、1960年代くらいから作家主義が台頭してきて、いつの間にか「映画は監督のもの」という風になってきた。でも、著作権自体は監督にはありません。完成したあとに宣伝のためなどで取材を受けますが、そこで「あのカットはどうやって撮影したのですか?」と訊かれても、「たまたま写っていただけ」とか「俳優が勝手に芝居をしただけ」とは言えないじゃないですか。

長塚 それは、監督が多彩な撮影法を作品のなかで試されるからでは?

黒沢 まぁ、それも映画づくりの魅力ですしね。自分では制御しきれないさまざまな要素が混在するなかでつくり続ける。できた瞬間は、自分でもそれがなんだかわからないことも珍しくはなくて。観た人の反応で、「なるほど、そうなっていたんだ」とあとから認識できることもよくあります。でも演劇の場合も演出家の存在は絶対でしょうし、創作・作品に対する責任も大きいですよね?

長塚 そういう前提にしておいた方が俳優さんは気が楽になるでしょうし、僕もそのつもりでいますが、日々観客に対峙するのは俳優ですから。

黒沢 観客とじかに接する、そこが映像とは圧倒的に違うところですよね。

長塚 そうですね。だから、とにかく俳優たちにストレスがかからないように、納得して芝居ができるよう、目的を共有するように努力します。それに僕は「こういう絵面が見たい」などとカッチリ決めてから創作に入るタイプではなくて。もちろん劇場など、上演する場所の空間をどう使いたいかのイメージはありますが、そこに入る表現や演技は稽古場で、カンパニーのみんなと一緒に考え、つくっていきたいんです。それが自然なことだとも思いますし。

黒沢 稽古でつくることが演劇はできますからね。

長塚 はい。毎回コツコツやっています。もちろん演出家にもよる部分で、ミュージカルなどは動きなど予め準備していた演出家がどんどん指示をして形作る場合もあります。でも、基本は出自の異なる人たちの集まりで、一つの「世界」を共有しなければ成立しないことをしているので、そこは忘れないようにと僕は思っています。

黒沢 羨ましくもありますね。映画も本来は、演劇と同じようにつくるべきなのでしょう。でも主演クラスの忙しい俳優などは、キャスティングが決まった後に会って軽く話し、次は衣裳合わせでまたその場で話し、「あとは撮影現場で」ですから。経験の浅い方にはリハーサルをやらせていただくこともありますが、むしろそれは特例です。

長塚 監督は演劇をつくりたいと思ったことは?

黒沢 いやいや、ありません、わかりませんから。まず、いろいろな演劇を観て自分なりに理解してからでないと、とても挑戦できません。「いろいろな演劇」と言っても、観られるものには限りがありますし。

長塚 確かに、映像で残っているものもありますが限りがあるし、生の舞台でないとどうしても伝えられない部分がありますよね。

黒沢 映像や文学、美術などは過去の作品を何度でも体験することができますが、演劇ばかりはかないません。

長塚 まったくその通りです。歴史に残る作品であっても、記録映像での再体験が精一杯で、基本的には今、上演している作品を観るしかありませんから。

映画と演劇を往還する創作。

長塚 黒沢さんと 蓮實重彦さん、青山真治監督が映画について語り尽くした『映画長話』(リトルモア)という、ちょっと猟奇的(笑)な本がありますよね? まったく知らない映画人や映画の名前がボコボコ出て来て、最初は「わからない、どうしよう……」と思うんですが、そのうちそれが気持ちよくなり、お三方の関係性もわかってくる。そのうえで「映像は、すべてではないけれど歴史に応じた相当数の作品が残り、今でも観ることができる」という事実が、非常に羨ましいし徹底的に演劇と違う部分だな、とも思いました。とにかく、本の言葉を追いかけるうちに、話題にされている映画を観たくなってくるんです。

黒沢 そのとおりです。映画は100年余の歴史しかなく、しかもどこでどう始まったかが比較的はっきりとわかっている。作品も、映像資料である程度は追うことができます。一方、演劇は、知識や情報の記録はあっても現物を観ることはできない。にもかかわらず何千年も前からある戯曲を、今この瞬間つくり手と観客が同じ空間で共有することはできる。あらためて考えてみると非常に壮大だし、その特殊性は映画とは比較にならないですね。

長塚 面白いですよね。1930年代に書かれた戯曲を、海外なんかではともすれば当時と同じ劇場で、現代の演劇人がつくり、演じるわけで。古典と呼ばれる戯曲に向き合っていると、「みんなあがめ奉っているけれど、書かれた当時はそんな大それたものじゃなかったのでは?」と思える瞬間もあったり(笑)。

黒沢 古代をはじめ未来も含めたあらゆる時代設定を、演劇は劇場という空間のなかに立ち上げることができますが、映画は基本的に「今」しか撮ることはできません。セットなどつくり込むことはできても、ちょっと手を抜くと観客にすぐ「嘘だ」と指摘されてしまう。嘘にきまってるのに(笑)。

長塚 走っている車から着ている洋服まで、街の風景を構成する要素が10年でも、まるで違ってしまいますよね。

黒沢 そうなんです。だから、今、何げなく作品のなかで撮っている周囲の街並みが、実は貴重な「記録」になる可能性が大いにある。ある時代までは(セットを組んでどんな撮影にも対応する)スタジオを、各映画会社が持っていた。テレビ局もそうですよね。でも、そういう設備の維持が難しくなってしまった。

長塚 創作のための「場所」は、それがどんなジャンルであれ絶対的に必要で、同時に確保や維持が日本ではとても難しいのが事実。近年は、ますます状況が厳しくなっていると実感しています。ちなみにKAATでの次の作品は『蜘蛛巣城』なんです(2023年2月25日ー3月12日上演)。

黒沢 黒澤明監督の『蜘蛛巣城』(57年公開)ですか?

長塚 はい、松竹さんが既に舞台にしているんですが、それを赤堀雅秋さんがさらに改訂し、演出も担うという。僕も出演するんですが、ちょうど今日から稽古が始まります。昨年9月には溝口健二監督の『夜の女たち』(48年公開)を僕の演出で、ミュージカルにさせてもらったりもして。そんな、ジャンルを往還するような創作はできますよね。

黒沢 先の、イキウメ・前川さんと僕の協働も同様です。

長塚 『蜘蛛巣城』はシェイクスピアの『マクベス』を戦国時代の日本に舞台を移し、翻案したものですから、さらに多層的な構造で創作を進めることになる。『夜の女たち』にしても、「今」新たに創作・上演するこためのエネルギーは必要ですが、作品を通して「今」の立ち位置から時代や人間を俯瞰することができる、興味深い試みだと考えているんです。昭和初期のシナリオそのものが面白くて、山中貞雄監督の映画化されていない作品を全集で読んだりもして。

黒沢 映画化されていないものがあったんですか。

長塚 はい。そういう生の時代の声を記録した作品は、演劇に活用することもできると思いました。

黒沢 山中貞雄のシナリオを読んだことはありませんが、演劇の戯曲とはだいぶ違うものですか?

長塚 違いますね。展開が速いですよね、映画のシナリオは。

黒沢 最近は演劇でも相当展開が速いものがありますよね? 演出でも、次のシーンにパッと移るための工夫をされたりとか。映画の場合は、それを意識しなくていいくらい簡単にシーンを次へと進めることができる。映画の場合、一つのシーンが長いと、それがどんなに面白くとも、どんなに俳優が良い演技を見せようと、悲しいかな5分越えると途端に退屈してくる。演劇はその場が濃密であれば一幕丸々、場面が変わらなくとも成立するじゃないですか。そこも対照的ですよね。100分くらいの映画でも普通70シーンぐらいあって、2、3分に1回はシーンが変わる、それが映画です。

長塚 ミュージカルの場合、シナリオ上で細かく割られたシーンに歌を充て、引き延ばすという逆の工夫が必要で面白かったです。

体験の重要性~映画館の役割。

長塚 今日、監督にお伺いしたいことの一つに「映画館の必要性について」、今どうお考えか、というのがありまして。単館の映画館よりシネコン、さらにはサブスクリプションなどで映画を観る人が非常に増えているじゃないですか。

黒沢 難しい質問ですね。でも僕は非常に楽天的で、「映画は魅力的な場所=映画館で観るべきだ」と多くの人がいまだ考えている、と思っているんです。「忙しい時などはネットで観られるのも便利だけれど、理想は映画館で観ること」だと思っている人がいることを信じるようにしています。

長塚 ネット上と映画館では、映画を観ることは全く違う「体験」ですよね。

黒沢 そう思います。僕もなんだかんだ配信で観たりもしますが、パソコンの小さな画面で観なくてはいけない時は、「あそこよく見えないな、でもスゴイ、傑作かも」と、かつて「映画館で観た映画に衝撃を受けた」という自分の記憶に照らし合わせて楽しんでいる。でも今、ある世代より若い人たちは、「これを映画館で観たら……」という想像すらしないかもしれません。そういう経験が少ないから。

長塚 監督にとっての「映画館の魅力」はなんですか?

黒沢 難しいなあ……。僕が一応考えるのは、「大勢の知らない人たちと一緒に観られること」です。大勢の人と映画を観ていると、皆が笑っている時に自分も笑えて一体感がある時と、その真逆に、自分にとってはひとつも面白くない時と、極端にわかれるじゃないですか。

長塚 (笑)はい。

黒沢 ラスト近くで「面白くない」と思った人たちがバタバタ帰っていく。でも自分は傑作だと思うから、エンドロールまでしっかり観て、明るくなると数人が残っていて「君たちにはわかったんだな」とお互いに確認し合うとか(笑)。一本の映画を観ながら、社会のなかで「自分が何者か」を知る。「ここでは少数派なのか」「ここはみんなに共感できる!」とか、社会と自分との距離感を体得できてしまう場。それが、自分の体験としての映画館でした。試写室はどうしても関係者が多いから、反応も予測できてしまうこともあって。誰とも知らない人々と映画館で映画を観る、あの独特の緊張感と「自分はどうなのか、自分自身であり続けられるのか?」という自問自答。楽しみながら試される、そんな経験は僕にとって映画館だけのことでした。

長塚 演劇と劇場での観劇にも、似た感覚はあると思います。客席には不特定多数の、さまざまな価値観を持った人たちがいる。だから客層もあまり偏り過ぎず、多種多様な人間が、多種多様な価値観を持ち寄って観るほうが演劇を、観劇体験を、より豊かなものにすると思っています。そういえば、2020年の正月に『男はつらいよ お帰り 寅さん』、渥美清さん演じる寅さんをCGで復活させた最新作を映画館で観たとき、子どもから高齢の方まで世代を超えたお客さんが同じ場面で笑い、盛り上がっていたんです。本当に嬉しそうで。で、エンドロールで試しに拍手してみたら映画館中で拍手が巻き起こった。僕が先導するのはいけないけれど、でも、こんな面白い光景そうはないなと思いました。帰り道に「映画館って、こんなに声を出して笑ったり手を叩いたりしていいんだね」って声が聴こえたのも嬉しかったな。

黒沢 映画館で拍手が起こることは、稀にありますよね。拍手を送る相手が目の前にいるわけではないので、一緒に観ていた人同士で「拍手してみないか」という合意が成り立ったから起きることじゃないですか。

長塚 感動的でした。「映画館、捨てたもんじゃないぞ!」という感じで。

黒沢 思い出した!クエンティン・タランティーノの『デスプルーフinグラインドハウス』(07年公開)という映画を映画館で観たんですよ。

長塚 あれ、サイッコーに面白いですよね!!

黒沢 そうなんです、僕にとっては「うわ、面白い!」という感じで。最後、心のなかで一人拍手しようと思ったら、場内で拍手が起きて「結構、皆わかってるジャン」と(笑)。あれは気持ちいい経験でした。たまにそういうことがあると、「映画館っていいな」と思える。

長塚 僕、三軒茶屋の今はもうない二番館でタランティーノの『キル・ビル』vol.2(04年公開。vol.1は03年公開)を観た時、缶ビールの缶をスクリーンに向かって「なんだコレ、バカヤロー!」と投げつけたお客さんがいて、「今日はいい日に来たなぁ」と(笑)。演劇は途中退場のお客さんはいますが、ヤジまではないですよね。昔のテント芝居などは色々あったようですが。

映画と親和性の高い街・横浜。

長塚 「横浜」にちなんだ話も伺いたいのですが。横浜には日本で初めて洋画を掛ける映画館ができたとか、古い映画館もまだ結構残っていますよね?

黒沢 ありますね。シネコンだけじゃなく二番館でも、「あそこに行けばこだわりのあるプログラムで映画が観られる」という映画館や、「観た作品と場所=映画館」が、記憶のなかでちゃんと結びついているようなところが。逆に僕は演劇を観た本数が少ないので、それはしっかり記憶に残っています。若い頃に新宿・花園神社で観た状況劇場のテント芝居とか。「帰りはカレー食ったなぁ」とか(笑)。よく訊かれることかもしれませんが、長塚さんは上演する場所や劇場と作品の関連性について、ご自身のなかでどのように考える……というか“考えざるを得ない”と思っていらっしゃいますか?

長塚 このKAATのように“横浜にある神奈川県の劇場”となると、どんな演目をすべきか考える必要があります。幅広い年代の観客が楽しめる作品、神奈川や横浜と関連性のある作品など、バランスは考えなければいけないな、と。東京のように始終何かしらの公演がある場所では、野外上演など立地に密接に創作せざるを得ない作品でなければ、そこまで劇場に意識を注ぐことはないかもしれません。劇場はそれぞれにクセがありますから、それは考慮に入れますが。

黒沢 映画館は大小の差はあっても、スクリーンと客席との関係はそうは変わらないけれど、劇場はそれぞれにだいぶ違いがありますよね。映画館は大きくは二つに分かれると僕は思っていて。昔の映画館は、どちらかというとスクリーンを見上げる客席の配置だったと思うんです。でも最近は、特にシネコンだと客席に高低差がかなりあり、スクリーンを見下ろす、すり鉢状になっていたりする。ヨーロッパにはあの形式が昔からあるようですが、日本でもここ数年増えていて。演劇の劇場はどちらかというと……。

長塚 見上げる構造が多いですね。客席と舞台の関係性は、作品をどう観てもらうかに大きく影響するところなので、そこは演出上も意識するところになります。映画を観る時、その二つのタイプでは印象がだいぶ変わりますか?

黒沢 数年前、オランダですり鉢状の映画館に行き、ホラー映画を観たんですが、むちゃくちゃ怖かったんですよ(長塚笑)。“全身に来る”と言えばいいのかな。見上げる形状だと、何かあった時に前の座席に隠れられるというか(笑)、逃げ場がある気がするんです。でも見下ろしてスクリーンに向かうと、前身無防備に作品に対峙する感覚になって怖かった。(スクリーンや舞台を)見下ろす施設だと、客席の前から観客が入ってきて、見上げるタイプだと後ろから入ることが多い。上映時間に遅れて途中から入るとつらいのは見下ろし型ですよね。それに一度入ると逃げられない感じもする。

長塚 なるほど……全然意識したことがなかった。面白いですね。それに映画館は大小はあっても、スクリーンが見えにくい構造はあり得ませんが小劇場などは柱や梁で見切れが出るなど、かなり自由なつくりのところも多いんですよ。

黒沢 確かに、施設それぞれに個性がある。

長塚 演劇には画角がないので、見せ方も好き放題できますからね。

映画で街や歴史を記録する。

長塚 僕、恥ずかしながら黒沢さんが東京藝術大学大学院の映像研究科で教えていらっしゃることも、科のサテライト校舎が横浜にあることも最近まで知らなかったんです。馬車道にあるんですよね?

黒沢 ええ、だから馬車道まではしょっちゅう来るんですが、日本大通り駅にこちらの劇場があることは知らず、僕もお恥ずかしい(笑)。

長塚 今日、存在を知っていただけて良かったです(笑)。

黒沢 映像研究科を立ち上げたのはユーロスペースの映画プロデューサーで堀越謙三さんという方なんですが、「いっそ上野から遠く離れてより自由度の高い場所へ行こう」と仰った。そうするうちに馬車道に元は銀行だった建物が見つかり、藝大の影響下から切り離したところにポンと作ったという感じです。居心地はとてもいいんですが、これも恥ずかしながら、初動から地域に連携して立ち上がった施設というわけではありません。ただ、実習で撮影するのは馬車道周辺、いわゆる横浜の街。だから土地の傾斜、海からの距離など、自然と土地柄を全て取り込んだ映画になっていく。それは面白いですね。

長塚 学校周辺で生徒の皆さんは撮影されるんですか?

黒沢 特に指定はしていないんですが、自然にそうなりますね。例えば、つくる側の「狙い」ではないけれど、「恋人同士が出会い、歩きながら喋っています」という場面をどこで撮るか。背景に港や海が入ると雰囲気があるし、開けていて広くて、時間帯によっては人通りも少ない、という好条件が手近な場所で揃ってしまう。都内の場合、海辺に行くには何かの理由が必要になるじゃないですか。「知人の家に行く」という設定の時も、山下公園のものすごい傾斜の階段を上っていくというような、凝った絵が撮れる。

長塚 面白いなぁ。演劇は稽古も上演も基本、閉じた空間のなかで行われる、野外劇などは別ですが。でも映画は、ロケでの撮影など創作過程から開かれているんですね。藝大ができてから「あ、映画の撮影している」と地域の人たちがロケを目にする機会は絶対に増えているはずだし、それは街にとっても、そこに住む人にとっても「変化」じゃないですか。

黒沢 そうですね。馬車道に校舎ができてから約20年。その間に生徒たちが撮影した映画のなかには、周囲の街の20年分の変化が記録されている。観返すと「あれ、あの建物もうないよね」みたいなことがあるので、たかが20年でも、街の歴史を記録するささやかな役割は果たせているのかもしれません。意図してやっているわけではありませんが、映画が、無意識下で「歴史を記録する」ことを担っているという発見は、横浜に新校舎ができたからこその発見でした。

長塚 創作過程で“出かける”ことの多いメディアである映画だからこその発見で、演劇とは異なる部分ですね。そうか、校舎ができてもう20年ですか。

黒沢 今年4月に入る生徒が19期ですから、正確には18年ですね。僕はその最初の年からここで教えています。「街を記録する」など大袈裟なことではありませんが、学生たちは横浜の街を“撮らざるをえない”わけです。ならば「どこで撮るか」を意識し、「せっかくならちゃんと撮っておいたほうがいいよ」といつも生徒たちに言っています。映画は、つくり手の意図にそぐわぬものが背景にある場合、俳優に寄ったり、見上げるようにアップにしたりすれば周囲の景観を撮らないで済む。でも僕は、それは勿体ないと思うんです。その場では意味や意義などわからなくとも、俳優が身を置く「街」まで絶対に撮っておいたほうがいい、と。僕自身の映画でも俳優と街、両者の関係性までを撮影するよう心がけています。あとから見直して初めてそこに「時代」など、意図せぬものが写っていると気づくことが多いんですが、それも楽しみなんです。

「機会」が人材育成の要。

長塚 そういった街頭での撮影などに、横浜市は協力してくれるんですか?

黒沢 協力的です。東京でのロケは、条件も許可を得るための手続きなども本当にシビアで難しいので、比べるとエリアを神奈川県まで広げてもこちらのほうが便利です。近県ですと僕の経験では、茨城県も便宜を図ってくれました。自作に『トウキョウソナタ』(08年)という映画がありますが、「トウキョウ」を冠しているのに多くのロケ地は神奈川です(笑)。そういうことは他の映画でもたくさんあり、特に「海外の観客にはわかりやすいから“東京”にしておこう」みたいなところがあって。

長塚 大学が移転してきた頃から、学生さんたちの撮影や作品などが街に出ていくように、アートが地域にこぼれることを期待していらしたんですか?

黒沢 大学側としてはそうでしょうね。大学発の作品が海外の映画祭などで上映され、馬車道や横浜の風景が広く世界中の観客の目に触れる機会も増えていますから。ただ、100%地元貢献を目的とした映画づくりや、類するイベントをしているわけではありませんが。

長塚 そこは教育機関ですから、「結果的に」で良いと思います。地域の方と交流する機会は?

黒沢 あります。上映会をしたり、上野から音楽学部の学生が来て、校舎で演奏会をすることもあります。元銀行の古い石造りの建物で、ホールの響きがクラシック音楽にとても良いのだそうで。

長塚 僕、黒沢さんが教鞭をとるようになられて2年後くらいの対談記事を拝読したのですが、「(映画を)“教える”という行為はどこまで続くものなのか」と疑問を呈していらした。逆に僕ら演劇の場合は、教える機関や機会が日本ではあまりなくて。自身が現役の映画監督でいらっしゃると同時に、後進を育てる仕事もされているというのは、ご自身のなかでどう意味づけていらっしゃるんですか?

黒沢 じつはあまり「教えている」という実感はなくて。授業などで過去の名作を見せて「これが映画の演出というものだ」とか、実習で「ここはもっとこうした方が」などとは言います。でも学生は言うことを聞きやしないです(長塚笑)。「なんだコリャ?」って脚本を書いてきて、アドバイスしてもまったく直さず撮影し、できあがったら傑作だったなんてこともあるし。「想像つかなかったけれど、こんな風に撮ろうと考えていたのか!」と、こちらが感心させられてしまうんです。なので、「教えている」実感も効用も僕自身ピンときてはいませんが、大学の今の立場にいる以上は、「目利き」であらねばとは思っています。大学院なので、少ない予算ながらも「この若者は、もしかしたら才能があるのではないか?」という人材を見出し、撮影・創作の機会を与えることが肝要で。そこから面白い映画を撮る学生が出てくればそれでいい。まだ何者でもない彼女・彼を見出すことが僕らの仕事の大きな部分でしょうね。

長塚 才能を見出し、それらを開花させるため必要なアドバイスを与えるのが仕事だと。

黒沢 こちらから与えるというより最近は、「小さな悩み相談」的な対応が多いです。「俳優が全然言うことを聞いてくれない時はどうすれば?」とか、「カメラマンに狙い通りに撮ってもらうための方法は?」などということに、自分の経験則で返すという。

長塚 俳優に言うことを聞かせるための方法って?

黒沢 「こうやって欲しいんですが、難しいですよね?」と水を向けると、多くの俳優さんは「やってみましょう」と言ってくれます(長塚笑)。その程度ですよ。ただ、入学した学生たちに均等に機会を与えても、在学中は思ったように成果が出せずに終わり、でも卒業後に頑張って活躍の場を広げる者もいれば、入学前にすごい映画を撮って大学院に進み、でも以降、その傑作を越えられずに伸び悩む者もいる。創作を続ける以上は、誰もがぶつかる「壁」ではあるのでしょうけれど。

長塚 そこから、濱口竜介監督(『偶然と想像』『ドライブ・マイ・カー』など)のような逸材も輩出されているわけで、確実に成果も出ているじゃないですか。「機会を与える」そのことが重要なのは僕も同感です。日本は演劇を志す人材に対しての「機会」が圧倒的に不足している。特に演出家や劇作家などの学びの場は、もっと増えてしかるべきだと思うんです。その領域にはまだ手が伸ばせていませんが、KAATでも育成に関わる取り組みをしていきたいと考えていて。その際には、ぜひお知恵をお借りできたらと思います。そして、同じ横浜拠点で活動するよしみもありますから、次回はぜひ観劇にいらしてください。

黒沢 今日たどり着けたので(笑)、次回は公演に伺えるようにします。

|

■プロフィール

黒沢清(Kiyoshi Kurosawa)

|

「忘」を歩く①

2022年秋号 中野信子(脳科学者)×長塚圭史

記憶のメカニズムとは? WEB特別版

新シーズンのタイトル「忘」とは、あらゆる角度から忘却の意味を考えてみようという長塚芸術監督からの提案でもあります。今回は、科学の視点から人間関係や歴史・文化を解き明かし、今年は森山未來さんらとの異色のコラボ公演にも取り組む脳科学者の中野信子さんをお迎えしました。横浜市民だった時期も長く、KAATにもよく訪れたことがあるという中野さんと、「忘れる」ことや、芸術が記憶や感情に与える影響について語り合います。

人間関係を円滑にし、生き延びていくための「忘」。

長塚 今日、中野さんに伺ってみたかったことの一つが、「人はなぜ忘れるのか」ということです。

中野 2014年のヨコハマトリエンナーレのテーマも「忘却」でしたね。「華氏451の芸術:世界の中心には忘却の海がある」。焚書が行われる小説『華氏451度』は、すごく好きなストーリーです。

長塚 僕も『華氏451度』は大好きです。僕らは戦後の歴史の上に立っているのにもかかわらず、大切な歴史もすっかり忘れながら生きていくじゃないですか。この忘れるメカニズムについて伺いたいなと。

中野 例えば、覚えることを機械に実装するのは簡単ですよね。逆に、都合のいいことだけ忘れる機能って、すごく難しいと思いませんか。

長塚 難しいですね。

中野 プログラミングでそれをやろうとしたら、やりとりしているコミュニケーションの相手、内容、文脈に応じて、重率をきめ細やかに計算して情報に乗じて設定するのは難しい。例えば「なかったことにする」ということを特に我々日本人はよくやりますが、それは、情報そのものよりもコミュニケーションを重視しているためですよね。今目の前にある人間関係の方が、記憶よりも重い。そのために「ここは水に流して」と目くばせされたり、いつまでも何か覚えていることの方が「器が小さい」と言われたりもする。元々遺伝的に何かあるというよりは、社会関係資本の方が記憶の資本よりも大きい、という構造のなかに生かされていることの表れかなと思っています。

長塚 今、『ライカムで待っとく』という舞台の上演に向けて、沖縄で生まれ育った兼島拓也さんという若い劇作家に沖縄について書いて頂いているんですが、彼のまわりでもそのこと(歴史)を前提に話していると日常的なコミュニケーションが進まないので、距離を置いて生活していると聞きました。今回、劇場から生まれ育った沖縄の歴史と向き合うお題を出したことになって、兼島さんから「僕らにこのことを考えさせるとはどういうことなのか」と逆に問われています。「忘れる」習性は遺伝ではないとおっしゃっていましたが、国民性とは何か関係がありますか?

中野 日本人が元々成立の初めから忘れる知恵をもっていたわけではなく、そうならざるを得ない地理的な、あるいは社会的な条件があったために形成された何らかの形質が今も効いている、と考えるのが妥当だと思うんです。日本は島嶼国(とうしょこく)であるうえに平野部が少なくて、村落共同体から別の共同体へ移動することが大きな平原をもつヨーロッパなどと比べると困難ですよね。共同体内でまずいことが起きた場合、それを何とかするためには徹底的に議論して打開策を見つけるよりも、なかったことにするほうが禍根も少なく、当座の解決も早い。生き延びていくための知恵として、文化的に、議論を戦わせるよりも忘れる知恵のほうが発達してきたんだと思います。

忘れてきたことの弊害

中野 ヨーロッパ人たちは忘れることをあまりよい方法ではないと捉えている節があるようです。むしろ、違いや衝突があることが当然と考えていて、それをよりよいものを生み出すための種にしようとするんですよね。もちろん、すべての人ではなく、傾向としてより多い印象をずっともっています。ドイツ人とユダヤ人が机を並べなきゃいけないような環境もあります。以前、超正統派といわれるユダヤ教徒の結婚式に出たことがありますが、彼らの結婚式ではグラスを叩き割る儀式があるんです。約2,000年前にエルサレム神殿が破壊された悔しさを忘れないためだというんです。衝撃的な光景です。何千年にも及ぶ歴史の記憶を忘れないように生きてきたこの人たちと、私たちは極めて対照的な「忘れる国の民」なんだな、ということを強く感じました。

長塚 日本では第二次世界大戦に敗戦するまでの全体主義傾倒から崩壊という流れのなかで、何かが一回崩壊してしまったのではないかという思いがあります。

中野 日本の伝統として本質的なところで無意識に継承してきている部分と、伝統であると「思わされている」部分と、記憶も実は複雑なレイヤー構造になって重なり合っていますよね。例えば、日本の家族制度も、父と母と子、という核家族型ってまったく伝統的ではないのですが、そのように「思われている」。私たちは日本に住んでいて日本人的な特徴を示すDNAをもっているけれども、元来もっていたものを忘れさせられた、“新しい日本人”の皮を一枚かぶっている気がしています。一方で議論をする伝統もなければ、違うものと手を結ぶ伝統ももっていない。対話なんてどうしたらよいかわからない、この先どうなっていくのか、というところに立たされているのが現状なのかなと。

長塚 そのとおりだと思います。歴史を認識することでしか、自分がどこにいるのかを明らかにすることはできないと、僕は考えていました。だからこそ今回、戯曲に取り組むにあたって、戦中・戦後のテーマにグッと傾倒したのだと思います。

“記憶”と“感情”の関係。

長塚 忘れないためには、どうしたらよいのでしょうか。少し脱線に近いですが、単純に演劇関係の読者のためにもお聞きしてみたくて。セリフを覚えるのって非常に苦しい仕事なんです。

中野 それは役者さんからも本当に頻繁に聞かれる質問です(笑)。一定の割合で忘れるのはもう仕方ありません。長期記憶のうち言語化できるものには2種類あって、「意味記憶」と「エピソード記憶」です。このうち、「意味記憶」は忘れやすい。一方、「エピソード記憶」は忘れにくい。自分が体験したこと、目撃したことを事実の羅列として覚えるのではなく、感情を伴った出来事として体験したかのように覚える。そうすると忘れにくいんです。ただ、感情を伴うといっても、楽しい感情と一緒の記憶というのはいまいち定着しづらいようで、書き換わってしまうこともあります。例えば、あの時あの素敵なカフェに一緒に行ったのは結婚前に付き合っていた彼女だった。でも、記憶がいつの間にか書き換わっていて、奥さんと行ったことになっているとか。対照的に、嫌な記憶は忘れたくてもあまり忘れられません。いじめられた側は覚えていて、いじめた側は忘れてしまうということもしばしば聞きますよね。ユダヤ人の結婚式では、おめでたい席なのにどうしてグラスを割るような激しいことをするのかと一瞬驚きましたが、過去の人たちの痛みを忘れないために、わざわざそれを追体験させる、認知の装置の一つとして工夫された仕組みなのだと考えると非常に納得がいくんです。学習能力の高い学生も、自分で自然にそういうことをしていたりします。例えば、歴史を学ぶ時、年表を機械的に覚えるのではなく、あの時奥さんと一緒に自害した柴田勝家はどういう心情だったかなどと、感情を想像しながら覚えると忘れにくくなると思います。

長塚 僕らが覚えるセリフは、エピソードでできているキャラクターのものです。いやいや、これは愚問でしたね。

中野 感情移入しにくいキャラクターだったりすると、覚えにくいということもありますかね……。個体として、メンタルを守るために嫌な記憶を忘れるということには一定の価値がありますが、共同体としての生存を維持し、リスクを回避するためには、やはり記憶を継承していくことは重要な意味があります。祭りや演劇、文化が発展してきたのはそういう部分に対する寄与への期待があるのではないかと思っています。今は非常に安価に本が手に入るし、インターネットで情報を得られる時代ですから、記憶は勝手に継承されていくと多くの人が思っていると思いますが、そんな時代は歴史を遡れば数十年、長く見積もっても数百年しかなかったわけです。人々が文字を読めない時代の方がよっぽど長かった。どちらかといえば、身体の動きや声、表情などを日常的に使って伝えてきたのが、人類の歴史であったはずなんです。

長塚 まさに芝居は体感することで自分以外の視界を手に入れることができて、一気に世界が豊かになるし、他者を慮ることができるようになるはずなんですよね。震災をテーマにした劇を観るということも、それにつながるものがある気がします。

思い出すことで癒やす。

中野 (震災の後に被災地の子どもたちがしていた)「津波ごっこ」は本当に象徴的だなと思います。自分に起きた嫌なことを何度も反芻することによって、あの時の出来事を自然に意味づけし、傷が癒えていくという効能もあるわけですよね。

長塚 僕は昔ひどい失恋をした時つらすぎて、よかった頃をずっと思い出すことにしたんですね。それをして、やっと元の自分に戻れたという経験があります。

中野 まさにそういうことなんですよ。欧米文化圏の中で、ナチス時代を書籍化したり映画化したものは幾度も繰り返しつくられています。深刻なテーマですが、やはりつくらずにはいられないほど傷が深いんだと考えると納得できるんです。私は、クリスチャン・ボルタンスキーがとても好きなのですが、彼もユダヤ系の血を引いているので、そういうテーマが作品の中に随所に表れ出てきます。作品にすることで彼自身の傷を癒やし、またそのなかで、同様の経験をした人々を同じように癒やしていく、そういうプロセスを繰り返しているのではないかと。演劇もまた、自分の癒やされていくプロセスをシェアするような、内的な体験に影響を与えていくという意味では、極めて価値のあるものだと思います。

長塚 面白いですね。僕は戦争や原子爆弾を繰り返しテーマにします。僕自身は戦争を体験しているわけではないですし、広島出身でもありません。でも、小学生の頃に原爆の資料を授業で何度も見せられたことで、この歴史からは決して目をそらしてはいけないという気持ちが強く根づいているんです。

中野 原爆の話や悲しい物語は、言い方が難しいのですが、忘れてはならない記憶として見る一方で、怖いものを見ておかなければ、という根源的な欲求もかなり強くあると思います。奴隷たちの歴史、38度線の話、原発事故の話……をなぜか見ずにはいられなくなってしまう。私たちはどうして終末的な光景を見たいのかという命題について実験もなされています。コロナ以降に行われた実験ですが、映画の終末モノを好む人たちとそうでない人たちの行動傾向の違いを分析しています。終末モノを好む人たちは、より日常的にマスクをする、食料備蓄をする、デマに騙されにくい、災害に対する適応力が高いという傾向が見られました。もしかしたらこれは、できるかもしれない自分の傷を予測しておいて、予防的に耐性を作っておく、現実にそれが起こる前にリハーサルをしておいて、あらかじめその傷を癒やしておく。そうすることで、本当に災害が起きたときに生き延びやすく、その個人を守る機構をつくっておくことになっているんじゃないかと。どんなに大変な目に遭っても、何とか生き延びるためのワクチンのようなものですかね。その一つとして“虚構としての悲劇”が必要だ、ということかもしれません。

長塚 すごいですね。

中野 つくり手は直感的に悲劇やとても暗い話をつくることも多いですよね。でもそれが我々、人類共同体として、生き延びる意味につながっていることを、つくり手本人から明確に示すのはなかなか難しいと思うので、この実験はそれを補強するためのよい材料になるんじゃないかと思います。

創作を「cure」して「care」する。

長塚 今日の対談は、まるでお医者さんと話しているような感じがしました。個人的にもう一つお聞きしたかったのが、森山未來さんとのコラボレーションはどのような経緯だったのでしょうか。

中野 (森山)未來さんが誘ってくださったんです。今、長塚さんとしたようなお話をアーティストやつくり手ともすることがしばしばあって、自分がつくってきたものの意味はこういう位置づけなのかと確認できる、と喜んでいただくことが多いんです。私が振り付けをするわけでも、脚本を書くわけでもなく、ただ意見を求められるんですが、このような類の仕事をする人が、今まで日本にはいなかったんだなと実感しました。

長塚 僕もお願いしたいなと思いました。中野さんと話したら、多くの芸術監督たちが中野さんのもとに集まってしまう可能性があるんじゃないかな。それくらい、この一時間で僕に起こっていることはすごく不思議な体験です。

中野 光栄です。こういう仕事がマネタイズできるならずっとやりたいと思います。考えてみると、「キュレーター」という言葉の語源はラテン語の「クラーレ(curare)」で、英語の「cure」「care」も全部同じ語源です。キュレーターはただ切り貼りして展示をつくる人ではなく、「cure」して「care」する人なんですね。そういう意味では私がやりたいことは、原義に立ち返ったキュレーションなんだと思います。

長塚 とても話しきれませんが、自分がこれまでやってきたことの意味付けをもっと細かく確認したいくらいです。

中野 また横浜で会いましょう。

長塚 今日は本当にありがとうございました。

|

■プロフィール

中野信子(なかの・のぶこ)

|

「忘」を歩く②

2022年秋号 金平茂紀(ジャーナリスト)×長塚圭史

忘れず記憶する、忘れられたことを掘り起こす演劇の力 WEB特別版

新シーズンタイトル「忘」には、忘れられない、忘れてはならないという意味が込められています。本対談では、『筑紫哲也NEWS23』の番組編集長、『報道特集』キャスターを務め、国内外の社会情勢を見つめてきたジャーナリストの金平茂紀さんをお迎えし、社会と舞台芸術のつながりについて長塚芸術監督と語っていただきます。舞台もこよなく愛する金平さんが、長塚芸術監督に投げかけたこととは?

文=伊達なつめ 写真=五十嵐一晴

金平 僕、ここ(KAAT)からわりと近いところに住んでいるんですよ。一番多く来ているのは、ダンス公演の時かな。

長塚 そう伺いました。

金平 僕は舞踏の土方巽を観た最後の世代で、3月の黒田育世さん(演出・振付)の『病める舞姫』は、あの土方のとんでもない原作をよくぞダンスにするなあ、と思いながら観ました。いやあ、すごい舞台でした。ダンスでは、世田谷パブリックシアターで観たピーピング・トムも、めちゃくちゃ面白かったなあ。

長塚 ベルギーのダンス・カンパニーですね。圧倒的な身体ですよね。

金平 かっこいいですよね、度肝を抜かれたなあ。ピカレスク系(※1)の演劇も好きで、ここで観た『アルトゥロ・ウイの興隆』(2020年・2021年)なんか、ここまで酷いことをするかという、黒光りするような悪党が出てきて好きなことをしていて、こういうのを観ると、終わって劇場を出る時に力をもらった気分になるんですよね。KAATも世田谷パブリックシアターも、公立劇場でしょう。僕のいる報道の世界は、「公正中立」の名の下に、ものすごく不自由を強いられる規制のなかで仕事をしているようなところがあるんですよ。だから、こうした自由な表現が、演劇のなかではまだ可能なんだと思うと、うれしくなります。お客さんもびっくりするような、自由な発想の作品をつくる人がいて、それを上演しようとする劇場があって、そこに観客が詰めかけて、つくる側観る側、その場にいるみんなで共有する。この感じがすごくうれしくて、元気になるんです。例えば、被災地のことを考えたり、戦地や難民になった人たちの取材をしていると、発作的に、まったく違う分野のこういうものを観たくなるんですよね。そして励まされる。全然違うと言っても、じつはあらゆる仕事に共通しているものがそこにはあって、大きな発見をしたり、度肝を抜かれたりして、それが次の仕事をしていく時の糧になる。むしろ一見無関係だったり、距離があったりする方がいいんです。

長塚 金平さんは、お忙しいのに、本当によく劇場に足を運ばれますよね。どうしてそんなにダンスや演劇を観ることを大事にしてくださるんだろうと思っていたんですが、そういうことだったんですね。

金平 僕は基本的にミーハーなので、意味なく発作的に観ているだけ。いろいろ言ったことは後づけですよ。何かわけのわからないものが観たいという、好奇心が残っていてね。それに、凄まじい取材の後などは、本当に落ち込んでしまうので、困っている人たちのことを考える一方で、「好きなものを好きな時に観る」ということをしていないと、バランスが取れなくなるんです。精神的な飢餓状態に陥るというのかな。まあ社会的なミッションばかりでは生きていけないのは、皆さんも同じでしょう。

長塚 やっぱり、金平さんが激烈に生きているということも、多分にあると思いますよ。

金平 激烈じゃないですよ(笑)。

長塚 でもいろいろな場所に取材に行って、現実と直面したり、人を見つめたりする、その活動の豊かさや激しさによって燃焼し、飢餓状態が訪れて、生の舞台を観たいという欲求につながるんだと思いますよ。そうやって劇場に足を運んでくださるお客さんは、僕らにとって本当に大切ですし、いかに自分たちが観客の皆さんに支えられているかを、コロナ禍でより痛感するようになりました。無観客配信などもやりましたが、劇場を再開してからは、あらゆる感染症対策をしながら、お客さんを入れるということに、ものすごく力を入れています。やっぱりそこなんです。観客がいなければ成立しない。この劇場で働くことになった時に、どうやって一般の方々に、劇場というところがあって、そのなかに入ると、金平さんがおっしゃったような、特別な体験ができたり、自分の生活時間のなかに貴重な点が生まれる、ということを伝えていこうかと考えたんですが、そこをあらためて見つめ直していこうと思っています。

金平 コロナ禍は、そういうことを突き詰めて考えさせられる、ある種の原点回帰みたいな機会になったのかなと思いますね。僕らの場合は「コロナだから取材に行くな」と言われて、考えましたもんね、「なぜ自分たちはこの仕事をしているんだろう」と。それにオンライン・インタビューの時でさえ、日本の規則だからとマスク着用を強いられたりするんですよ。相手とのコミュニケーションを伝えるのが僕らの仕事で、お互いの顔の表情の変化を見せるのは、重要なことなのに。そう考えると、舞台関係の方々は、本当に大変だったと思います。観客にとって生の舞台を観られる贅沢さは、やはり何ものにも代えがたい。全部無観客の配信でいい、なんてことになったら、僕らの身体能力も低下するし、感覚も劣化することになると思いますよ。

長塚 そうですね。例えば生でダンスを観ていると、自分の身体も踊らされているような感覚になることがありますよね。映像だとそれを感知しにくくなって、冷めた目で観てしまい、頭でわからなきゃいけないと思ったりして、つまらなくなった経験が僕にはあります。やはりできれば劇場に足を運んでもらい、自分の身体が踊らされているような、忘れがたい体験をしていただきたいんです。

金平 今日、是非お伺いしたいと思っていたのは、今シーズンの年間テーマ「忘」についてです。僕らの仕事は「忘れてはいけない」ということが基本。例えば今僕が関わっていることでは、沖縄が今年「復帰」50年で、非常に大きな節目を迎えています。きっと2022年という年は、沖縄にとってターニングポイントだったと、今年が終わる頃にはみんなが実感するのではないかと思っています。こうして、忘れられそうなものを忘れないように積み重ねていったり、忘れられていたものを掘り起こしていくのが、僕らに与えられた責務なので、このテーマはとても興味深いんです。

長塚 劇場という存在を知ってもらうためには、そのなかに季節感やリズム感があることが欠かせないと思い、4月から8月はプレシーズン、9月から半年間をメインシーズンにしようと決め、毎年タイトルをつけることで、言葉で劇場をプロモーションしていこうと、テーマを掲げることにしたんです。1年目が冒険の「冒」で、2年目の今年が忘却の「忘」。忘却というのは、大きな普遍性をもつものだと思います。忘れることは必ずしもマイナス面だけではなく、厳しい生活を忘れて生きていくための力にもなるし、おっしゃるような、「遠ざかる戦争」を忘れないという想いも込めています。僕らは戦争に敗北した後、社会構造をしっかりと見つめることなく、今日まで何となく生きてきてしまっているところがあります。そのことへの強い違和感があって、日本が占領されていた時期があったことを思い返す機会をもちたいと考え、設定したテーマでもあります。僕自身の演出作品としては、溝口健二監督の『夜の女たち』を舞台化することにしました。1948年の時点でなお、アメリカの占領下で、夜の街に立つ女性たちがいた。みんなで国を信じて戦ってきたのに、戦争に負けたことで、生活だけでなく脳みそまでひっくり返されたあの時代の不安は、現在までつながっています。また、沖縄在住の兼島拓也さんには、若い世代による沖縄からのメッセージとして『ライカムで待っとく』という作品を書いてもらいました。忘れるということの重さ。今年2月に起きたウクライナ侵攻のことでさえ、当初はあんなに緊張感のただ中にいたのに、もう薄ぼんやりしてきているのが現実ですから。

金平 忘れるんですよね。本当に、恐ろしいことだけど。特に今言われたような負の歴史は最初に消されますから。国として都合が悪く、忘れ去られてしまったことを、戯曲として甦らせるのは、とても刺激的なことだと思います。僕は『人類館』(※2)という戯曲を思い出しています。沖縄についても、みんなあまり口にしないけど、基地の島であるという事実は、戦後一貫して変わらない構造として続いている。『ライカムで待っとく』には、そうしたなかで生きてきた人たちのことが描かれていて、読んでいて切なくなりました。

長塚 兼島さんは沖縄で劇団をやりながらラジオドラマの脚本なども書いているんですが、彼自身が沖縄という、自分の暮らしている街の歴史について、ここまで徹底的には見つめていなかったということもおっしゃっていました。

金平 何から何まで、全部引き受けるということができないんですよ、人間は。過去のことに引きずられながら生きるしんどさを思うと、悲しいことは忘れて生きるのが現実的。でもどこかで「これだけは忘れてはいけない」という想いは、世代を問わず共有されていると感じます。僕は毎年6月23日の沖縄慰霊の日の式典は、日本にいる限りは必ず行っているんですが、平和の礎(いしじ)が建てられたあの場所とあの日はやはり特別で、人々の表情を見ても、「忘れない」という想いが伝わってきます。そういえば先日、NHKワールドでウクライナから30年前に来日し、現在は沖縄で暮らしている女性のドキュメンタリー『Where We Call Home』を見たんですが、そのなかで、彼女が今攻撃されている故郷の黒海沿岸の地オデーサを思いながら、沖縄の海辺で三線を弾き歌うシーンがあったんですよ。8,000キロ離れたウクライナで今起きていることと、かつて沖縄で起きたことが、一瞬にして結びついた、その衝撃。見ていてびっくりしましたし、ある種、神聖な気持ちにまでなりました。こういう、イマジネーションの広がりがあるものなんだなと。年間テーマというのは、おそらく「旗を立てる」ということですよね。「忘」という旗の下に、イマジネーションを解放して、逆説的なものまで含めて多様なアプローチを試みるというのは、可能性としてすごく面白いことだと思います。

長塚 ありがとうございます。そうですね、いろいろな可能性、それこそ「自分の本性そのものを忘れる」ということまで含めて、さまざまな「忘」を探っていきたいと思っています。

金平 モスクワ支局に勤務していた頃(1991〜94)は、ソ連崩壊直後で混沌とした時期だったんですが、そこにピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団(※3)がやって来たことがあったんです。僕はピナ・バウシュが大好きで、「こんな時に何しに来たんだろう」なんて思いながら観に行ってみると、客席は満員。モスクワの人たちはどういう気持ちで観ているのかと様子を見ていたら、みんなびっくりしてるんです。そりゃそうですよね、ふだん国営のボリショイ・バレエみたいなものばかり観ている人たちが、舞台いっぱいに土を敷きつめたり、そこでダンスとは思えないようなリアルな動きをするダンサーを目にしているわけですから。でもお客さんはみんな大喜びで、立ち上がって拍手してるんですよ。これはおもしろいと思って観客の様子を撮影させてもらうことにして、ロシア人のカメラマンと「楽しかったねぇ」なんて言いながら局に戻ったら、「金平さん、何処に行ってたんですか!大変なことになってますよ」って言われたんです。保守派のエリツィン大統領と議会派の対立から、いまエリツィンが議会派のバリケードを戦車で突破して最高会議ビルが炎上、モスクワ中が大騒乱になっているという状態だったんです(※1993年のモスクワ騒乱事件)。そんな大事件と、ピナ・バウシュの舞台と観客の様子が、記憶で結びついちゃっているんですよ。「エリツィンが大砲をぶっ放した時に、俺たちピナ・バウシュ公演の劇場を取材してたよなぁ」って。舞台はその都度1回限りのもの。歴史上のハイライトになるような出来事と並列して、その時観た舞台が、自分の記憶の中に同じ価値で存在し続けているんですよね。

長塚 金平さんほど強烈な経験ではないですけど、僕は9.11のアメリカ同時多発テロ事件が起きた時、大ショックを受けて、翌日に観劇の予定があったのにぜんぜん舞台を観る気になれなくなったんです。でもチケットは取ってあるし、いま自分が何かできるわけでもないので一応出かけたんですが、観始めたらまた、一幕目はどうにも身が入らなくて。もう帰ろうと思ったんですけど、凄く興味のある役者さんが出ているからと、考え直して休憩後も観続けたら、二幕目は見違えるように素晴らしかったんです。特にその役者さんの豹変ぶりは特筆ものでした。ほんとうにいいものを観たと思って、そこからその役者さん、松たか子さんといつか舞台を一緒にやりたいという夢が広がっていきました。そんなこともあって、9.11とあの舞台を観た時の感激が、一緒に記憶に残っています。

金平 9.11かあ。僕は当時『ニュース23』(TBSテレビ)の編集長をしていて、23時からの放送時間を少し繰り上げて番組を始めていたんですけど、最初のうちは何が起きているのか、ぜんぜんわからなかった。二十数機の航空機が行方不明などという情報も入って、「ああ、もうこれはダメだ。第三次世界大戦が起きる」と思っていた記憶があります。あの時は、表現にかかわる人たちも打ちのめされていましたよね。現代音楽家のカールハインツ・シュトックハウゼンが、このテロのことを「最大のアート作品」と言ったことで非難を浴びたり、日本でも、いろいろなことを言ったりやったりした人たちがいましたね。こう思うと、僕の場合、自分の仕事と芸術文化に携わっている人たちの表現とで、記憶が形づくられているところがある。やっぱり、すごく力をもらっているということを、改めてお伝えしたいです。こういう場がずっとずっと続いてほしいと思いますよ。

長塚 コロナで思うに任せないところもあるんですが、とにかく劇場という場があるということを、どこに行っても自分から話しかけるようなつもりで少しずつ知ってもらい、輪を広げてゆければと思っています。

金平 あとは、おもしろがることじゃないですか。やはり自分がおもしろがらないと、他者はおもしろがってくれないですよね。やんちゃな人がひとりいて、おもしろがって人をどんどん巻き込んでいく。なんだかわけのわかんないことをやっていても、人間は好奇心があるから、そういう人には引っ張られますよ。まあ最近は、みんなお行儀がよくなっているというか、すぐに正解を求めたがるようなところもありますけど、劇場は、もっと自由な場であってほしい。自由を阻害するようなものに対しては抗って、おもしろいことを示していくのが、文化の根源的な力だと思います。公共劇場も、KAAT、世田谷パブリックシアター、座・高円寺など、それぞれの劇場の癖というか、個性があっておもしろいですよね。劇場どうしのネットワークがあるとさらに楽しくなるかもしれませんね。

長塚 そうですね、いま少しずつ広げていっているところです。日本の公共劇場というのは、まだ歴史もさほど長くないので、そもそもどういう場所なのか、地域の方々によく知られていないところがあるんです。ですから、まず「知ってるはず」と思わず、知られていないことを前提に、どういうことをしているのかを地道に伝えていこうと思っています。最近、各劇場の芸術監督が少しずつ世代交代してきているので、いろいろ情報交換をしながら、いつかは地域の方たちに「これが自分たちの劇場なんだ」と誇りを持ってもらえるようにしたいです。

金平 最近は映画や講義などの映像を倍速で観るのが流行ってますけど、生の舞台は、絶対に早送りできないじゃないですか。

長塚 そうですね。時間芸術ですよね。

金平 これはある意味、すごい贅沢だと思う。お金じゃ買えないもの。体験ですからね。そうした体験が自分の中に蓄積されてゆくのは、素晴らしいことですよ。ぜひ、これからもワクワクするようなものを見せてください。

※1 ピカレスク系:語源であるピカロ(pcaro)は、暴力的ではなくユーモアも備えた、ずる賢い、ぺてん師、小悪党の意味。16世紀 〜17世紀のスペインでは、ピカロを主人公にした小説形式「ピカレスク小説」が流行し、悪漢小説や悪者小説、ピカレスクロマンとも呼ばれている。

※2 『人類館』1903年に、大阪万博で怒った「人類館事件」をモチーフに、沖縄近現代史が描かれた、知念正真による戯曲。

※3 ピナ・バウシュ ヴッパタール舞踊団=タンツ・テアター(演劇的なダンス)を標榜して20世紀後半の世界のダンス界に大きな影響を与えた振付家ピナ・バウシュ(1940ー2009)が芸術監督をつとめていたドイツのダンス・カンパニー。現在もバウシュ作品をレパートリーの中心に据えて活動。

|

■プロフィール

金平茂紀(かねひら・しげのり)

|

2022年春夏号 篠山紀信(写真家)×長塚圭史

時代の変化と共に歩み・写す巨匠の軽やかな「越境」 WEB特別版

『十八代目中村勘三郎写真集』を始め、数多くの舞台や俳優たちを撮り続ける写真家の篠山紀信さん。舞台を撮り続ける意味や、これまで目撃してきた「越境」の瞬間を、長塚芸術監督と語り合います。

(KAAT PAPER2022年春夏号に収録した対談のウェブ特別版です)

取材・文=尾上そら 撮影=五十嵐一晴

二人の出会いと「演劇を撮る」ということ

長塚 篠山さんに久々にお会いできて嬉しいです。

篠山 確かに久々で、しかもKAATのホール舞台上という光栄な場所にお招きいただいたけれど、僕に話せることなんかあるかな?

長塚 もちろんですよ! ここは舞台芸術の関係者や演劇に興味のある方にはよく知られた劇場ですし、自主制作での年間公演数も非常に多い。でも所在地である神奈川県はとても広い自治体で、県の西側に住む方々など、まだKAATに触れていただけていない県民の皆さんもたくさんいらっしゃるんです。だから劇場や舞台芸術への入り口を増やしてKAATを知っていただくため、昨年僕が芸術監督になってから、広報誌の内容も色々変えていて。篠山さんのようにジャンルの異なるアーティストや、学者の方などにもお声がけしてお話を伺うようにしているんです。

篠山 異ジャンル枠で呼んでくれたんだ(笑)。出会ってから結構経つけれどアナタ、留学したり芸術監督になったり、どんどん偉くなってますね。

長塚 (笑)別に偉いわけではないですよ、芸術監督は。

篠山 最初の頃に観た芝居なんか、舞台上に本物のトラックがドーンと突っ込んで来て、あれはサイコーだったけど、偉くなるにつれて「真面目な芝居をしなきゃ」とか思い始めちゃったんじゃないかなぁって。

長塚 阿佐ヶ谷スパイダースの『はたらくおとこ』(2004年初演)ですね。一番最初は02年の『ポルノ』を観てくださったんですよね。

篠山 若い世代の小劇場演劇なんか観たことなかったんだけど、僕は当時、小島聖さんの写真集がつくりたくて。自分の考えをしっかり持った人だから、まずは彼女の仕事をちゃんと観なければと調べたら、長塚さんの劇団公演に出ていたんですよ。小島さんの魅力もちゃんと引き出されていて、彼女に話を聞いたら「長塚さんは大した人なんだ」と言われ、以来長塚さんの公演は可能な限り観るようにしてきたんです。

長塚 同世代の演劇や演劇人を撮る機会はなかったんですか?

篠山 写真を撮り始めた頃に、早稲田小劇場(鈴木忠志、別役実らが1966年に結成した劇団)の稽古場は撮影に行ったことがあるよ。看板女優の白石加代子さんの、イイ写真が撮れたんだけど。その稽古中、剣道着で竹刀を持った男が舞台の花道みたいなところから走り出て来て、白石さんにワーッと文句を言うシーンがあってすごく面白かった。でも本番を観に行ったらその場面がなくて、「なんでなくなったの?」と訊いたら「あれは演出・鈴木のダメ出しです」って(長塚爆笑)。後は唐十郎の状況劇場にも行った。

長塚 当時すごく人気があったんですよね?

篠山 というか、カメラマンの間で「モダンジャズを聴き、アングラ演劇を観ないと写真が上手くならない」という伝説が、まことしやかに囁かれていたんですよ。当時はセロニアス・モンクなどジャズの巨匠が続々来日していた頃。あともう一つがATG(日本アート・シアター・ギルド)映画かな。でも僕が面白いと思えるものはなかなかなかった。ほらぁ、ゲストの人選間違ったんじゃない?(笑)。

長塚 いやいや、そんなことはありません。

篠山 あ、長塚さんの芝居でもう一つ、すごく良かったのが三好十郎だった!

長塚 葛河思潮社『浮標』(11年初演)ですね。あの時は驚いた。観終わった紀信さんが楽屋へ飛んで来て、「良い舞台だ。なんでオレに撮れって言わない!」と詰め寄られて。「ぜひお願いします」と言ったら、火の玉みたいな勢いで撮りに来てくださったんです。

篠山 写真にするには難しい舞台だったんだけど。そうだよ、あの時「興味があるものは全部写真になると思ったら大間違い。これは本物の演劇だから、君には無理だ」くらい言ってくれても良かったのに。

長塚 言えるわけないじゃないですか!(笑)。

篠山 ちょっと長過ぎるのが難だけどね。

長塚 クレームは三好さんにお願いします(笑)。

.jpg)

幅広い地域と人に喜ばれる作品が持つ普遍性

篠山 あと、PARCO劇場で観た『ピローマン』(04年)も良かった。長塚さんは、『はたらくおとこ』もそうだけど、自作でも他の人の戯曲でも、社会に渦巻く暴力的なエネルギーが爆発する瞬間を演劇で描かせるとすごく上手いと僕は思う。

長塚 ありがとうございます。

篠山 でもKAATではそんな、長塚さんの得意な部分だけの創作をしていればいいわけではないよね? まず神奈川県民のことを考えないといけない。

長塚 はい、最初に言ったように作品づくりだけでなく、劇場を知っていただいたり、舞台芸術全般に興味を持っていただくことも仕事のうちですね。

篠山 同じことをダンスでやっているのが、りゅーとぴあ(新潟市民芸術文化会館)の専属舞踊団Noism Company Niigataの芸術監督をやっている金森穰さんですよ。ここでも公演しているよね?

長塚 何度も来ていただいています。

篠山 アナタだったら阿佐ヶ谷スパイダース、金森穰ならNoism。それぞれの集団や作品の良さがわかる人が主たる観客で、でも芸術監督がめざすのはそこではなく、初めて劇場に来た人が観ても面白い作品をつくること。違う?

長塚 いや、まさにそういうことで、今エネルギーを注ぎ込んでそのことに取り組んでいるんです。つい先日終わったばかりの『冒険者たち ~JOURNEY TO THE WEST~』という作品は、西遊記をベースに、三蔵法師と孫悟空ら一行が何故か神奈川県に迷い込むという設定で。県内の様々な故事・俗伝、各地の神様、美味しい店なども物語に取り込み、生演奏や歌、影絵など演劇のマジックをふんだんに盛り込み、おとなも子どもも楽しめるような趣向でつくりました。神奈川県内を巡演しましたが、これがありがたいことにウケました。結構、演劇的には尖ったこともしているんですが。

篠山 ちゃんと伝わったでしょ?

長塚 そうなんです。県知事もご覧になられて、「ぜひ続けて欲しい」とおっしゃっていただきました。ご当地の名所・名物が出て来る場面は驚くほど反応が良くて。

篠山 東京オリンピックのプレ事業で、野田秀樹さんが総監修をやっていた「東京キャラバン」が同じ発想なんだよね。各地にアーティストを派遣して、地域の郷土芸能や祭礼、それぞれの文化と人材を取り入れたクロスオーバーなショウを構成し国内を巡るというもので。感染症禍のため、志半ばになってしまったけれど、でも非常に意義のあるもので観客の舞台芸術の経験値などに関係なく楽しめるものになっていたと思う。そういう創作や地域を回っての公演の大切さに、長塚さんが気づいたところはエライ!(盛大に拍手)。

長塚 ありがとうございます。

篠山 そういう、現地に出かけて人や題材と出会い、自分の肉体に取り込んで作品化していく過程はとても重要だし、幅広い地域と人に舞台芸術やアートを繋げていくためにも必要なことだと思いますよ、私は。

作品の中に入り、演者と同じ側から撮影する

長塚 今回のKAAT PAPERのテーマが「越境」で、紀信さんはジャンルや世代、流行、国境などあらゆる境界を越えて来た越境者だと思うんです。中でも、先ほど名前の出たNoismの作品などでは、舞台上に篠山さん自身も一緒に上がり、進行する作品の中に入り込んで撮影していますよね? 究極の「越境」ではないかと思うのですが、あれはどういう発想がもとにあるのでしょうか。

篠山 一番最初に「舞台に上がって撮りたい!」という衝動を感じたのは、さっき話した早稲田小劇場の稽古場だね。でも竹刀で叩かれたらカメラが壊れると思って引いたけど(笑)、鈴木さんが自分の芝居に対してグワーッと熱が燃えた時は、芝居の虚と現実の境目がなくなり、観ているほうも感動する。「これはスゲエな」と。そんな熱の渦中に入ったら、見えるものも違うと思うでしょう? で、気づいたら身体が動いてしまう、ということですよ。アナタは俳優もやるからわかるんじゃないかな、この感覚。

長塚 わかります。

篠山 Noismはカメラ越しに観ていても、段々近づいていきたくなるし、最後は踊りたくなってくる。NODA・MAPの舞台稽古なんかも同じで、最初こそびっくりする人もいるけれど、すぐ皆さん「あ、篠山は舞台に上がって撮るんだ」と飲み込んでくれて。もちろん、上ってはいけない舞台もあるけれど。

長塚 それはどういう作品ですか?

篠山 歌舞伎はいけないものもある。長く撮り続けている(坂東)玉三郎さんは、舞台稽古は「上がっていい」と言うけれど、全部が全部OKってわけではないね。あと歌舞伎は観客がいる時といない時では舞台上の役者の心意気がまったく変わるから、本番しか撮らない。でも、「舞台に上がって一緒に踊らなければ撮れない」とまで思わされたのはNoismかな。NODA・MAPは、撮影用のライトを特別に入れると役者がイイ表情、イイ芝居を見せてくれたりするんです。だから段々、舞台に上って一緒に芝居をして撮る機会が増えていったというところはあるね。それを野田さんは許してくれた。

長塚 僕が演出した芝居ではハロルド・ピンターの『背信』(14年)を、舞台上で撮っていただいたんですが、撮影している紀信さんの気配がまったく気にならなかったのがすごいなと思って。

篠山 よけるのと消えるのが上手なんだよ、ダンサーだってひょいひょいですよ(長塚笑)。一度もぶつかったことがない。

肉体派の写真家は体験にまみれて創作する

長塚 海外に対してはどうなんですか? 僕は08年からイギリスに一年間留学していて、その時は、それまで自分が劇団でつくり続けていた芝居について煮詰まったりもしていて、心の休息と充電の両方を外国に求めたところがあったんです。紀信さんにとっての海外は、どういう場所なんですか?

篠山 カメラマンは海外に行かなくちゃダメ。全て体験し、体感しないと写真は撮れないんですよ。例えば僕は東京生まれの東京育ちで、「海」と言われて思い浮かぶのはせいぜい江の島。駆け出しの頃、「海でヌードを撮ろう」と思い立ち、モデルを連れて三浦半島の海岸に行ったんですよ。その写真をカメラ雑誌の編集者に見せたら「お前は海を知らない、本物の海を見たことがないだろう」と言われて、ハッと気づいた。さらに「本気でカメラマンになるなら、透明な海で強い太陽に灼かれて痛い思いして撮った写真を持って来い」と突き返され、一念発起してバイトで資金をため、徳之島に一週間、モデル5人のロケ隊ごと行って撮影したのがコレ(取材当日に篠山氏の着衣にプリントされていた1968年の作品「birth」)ですよ。

長塚 この作品カッコいいよなあ!

篠山 当時はまだ沖縄が復帰していなくて、国内線で行ける一番南の島だったんだけれど、飛行機を降りたとたんに空気も日差しも海の美しさも何もかもがあまりに違い、「モデルが裸ならオレも裸だ!」と脱いで撮影して(長塚爆笑)。翌日は全身やけど状態で休みましたよ(苦笑)。そこからは、海だけじゃなく山も雪もなんでも「行かなきゃわからん!」の精神で、世界中に出かけていくことになる。

例えばリオのカーニバルを撮った「オレレ・オララ」(71年)。あれは、4日間町中が踊り続ける祭りの渦中での撮影で、通りを渡りたくても踊る人波に遮られてしまう。でも、踊りながら飛び込んでいったら通りも渡れるし撮影もできた。そんな体験全てが、僕の写真になっているんです。もちろん頭の中で構図やイメージをつくり込む、観念的なカメラマンもいるけれど、僕のような肉体派はその場に行き、現象や行為にまみれて撮らないとダメなんだよね。芝居も同じなんじゃない? 観念だけの、頭でっかちにやっているだけでは限界があって、生身の身体と声でどっぷり作品や役に浸らないと見えて来ないものもあるでしょう。

長塚 確かに、そういう一面はあると思います。紀信さんは東日本大震災の時も、直後から東北に入って撮り始めましたよね?

篠山 ああいう時こそ迷わずに行かなければダメですよ。新聞報道など、他人の撮った写真からは何も得られない、僕みたいなタイプはね。

長塚 なるほど、それこそが篠山紀信の「越境」なんだ! お話を伺いながら、ガツンと腑に落ちました。南海の島も南米の祭りも、震災の被害を受けた土地も全て体感しなければ納得できないし、その先にしかご自身の写真、クリエーションはないんですね。

.jpg)

急激に変わりゆく時代を撮り続ける「宿命」

長塚 去年、東京都写真美術館で開催された「新・晴れた日 篠山紀信」という写真展を見に行き、これがすごく良かったんです。

篠山 それは嬉しいね。75年に「晴れた日」という写真集を出しているんだけど、その続き、60年間撮り続けた写真を、それこそジャンルを越境して編んだ展覧会だね。

長塚 まさに、あの美術館のフロアに昭和と平成が丸ごと、凝縮して詰め込まれたようで衝撃を受けました。

篠山 丸ごとは入っていないよ、僕が生まれたのは昭和15年だから(笑)。

長塚 どうしたらあんな風に、時代を生々しく体感しながら並走することができるんですか?

篠山 僕の場合、カメラマンになった動機から既に不純でね。実家はお寺さんなんだけど、「家業は長男の兄が継ぐから、お前は将来好きにしろ」と放任されてしまった。時代的にも戦争が終わり、東京に焼け野原が広がっていた頃から小学・中学・高校と青春時代を過ごし、大学生になる頃には、みんなが必死に勉強して「良い大学に入り、良い会社に勤める」ことを目標としているような風潮だった。で、その優良企業に定年まで勤めるのが良い人生なんだ、と。そんな高度経済成長を、まんま体験しながら育っていったわけですよ。

長塚 凄まじい時代のうねりを肌身で感じられたんですね。

篠山 「受験戦争」なんて言葉ができて、予備校も乱立して、僕でさえ「良い大学に行こうかな」と思って受験したら、最初の年は難しい大学に全て落ちてしまった(笑)。周囲は二浪三浪当たり前だったけれど、僕はハタと気づいた。「また同じこと(受験勉強)をするのは面倒だろう」と。

で、たまたま新聞を読んでいて小さな広告を見つけた。それが日本大学の写真学科についてのもので、「大学で写真を教えてくれるんだ、面白そう」と。気楽に受けたら、こっちはアッサリ合格しちゃった。受験当時は入る気はあまりなかったんだけど、景気は上向きだし、仕事もありそうな業界だからとそのまま進学したんですよ。

長塚 不純というより“直感”なんですね(笑)。

篠山 日本全体がイケイケどんどん状態で、何をしていても将来が悪くなるなんて誰も思っていないんだ。で、入った大学では驚いたことに写真を教えない! 「第二外国語は仏語ですか、独語ですか?」なんて訊かれた挙句、体育まであって跳び箱を跳べって言うんだから堪らない。突き指でもしたら、シャッターが押せないだろうと(長塚爆笑)。こちとらカメラの技術や現像のやり方を知りたいのに、冗談じゃねえ。まあ、ちゃんとした大学はみんな、そういう一般教養があるんだよね、1、2年時には。周りには「家が写真館をやってます」みたいな連中ばかりで、僕の考えていた環境とは全く違った。

長塚 篠山さんは何を期待していたんですか?

篠山 僕は、写真は儲かると思ったんですよ。経済が上向きだと、派手な広告をあちこちで見るようになって、写真の役割が芸術や報道だけでなく、広告分野での需要がどんどん高まっていく時期だったから。資生堂など、広告にすっごい力を入れる企業も出て来ていたし、時代そのものがものすごいスピードで激しく変わっていく。それを撮影して記録するという、どこか宿命じみた、写真家と時代との関係を本能的に察知していたのかも知れないね。

学びの途中で出会ったスゴイ才能たち

長塚 在学中、記憶に残る出会いなどはありましたか?

篠山 2学年上に横須賀功光(よこすか・のりあき。1937年~2003年)さんがいて、後に前田美波里や山口小夜子なんかを撮り、海外のファッション誌でも活躍していたカメラマンで。この人は在学中から仕事をして、もうスターだったね。

もう一人、同じクラスにペンタックスのカメラに135ミリのレンズをつけて持ち歩いていた、いかにも写真の上手そうなのが一人いて、「写真館の息子じゃなさそうだ」と近づいてみたら沢渡朔(さわたり・はじめ。1940年~)だった。話しかけたら写真雑誌を出して、「高校生の部 特選」と見開きに掲載された写真を見せてくれて、「コイツと友達になろう!」と(笑)。

長塚 早速、スゴい人たちと出会ってしまうんですね。

篠山 沢渡さんは、当時「政治の季節」と言われて盛んだった学生運動などに興味があって、あの頃は報道写真に傾倒していたんですよ。でも僕は一貫して「お金を稼ぐ」ことが主目的だったから、まだコマーシャル・フォトなんて言葉はなくて「商業写真」と言っていたけれど、そちらの世界へ行ける道をひたすらに探していた。で、写真の専門学校があることを知るんですよ。しかも専門学校には秋山庄太郎(あきやま・しょうたろう。1920年~2003年)や中村正也(なかむら・まさや。1926年~2001年)、奈良原一高(ならはら・いっこう。1931年~2020年)、細江英公(ほそえ・えいこう。1933年~)などという、当時写真業界で大活躍していたカメラマンが教えに来ると聞いて。だから写真専門学校の夜間部に、昼の大学と掛け持ちで通うようになったんです。専門学校の昼間部には、操上和美(くりがみ・かずみ。1936年~)もいたな。

長塚 そうやって、学生時代から着々と広告写真の世界に足を踏み入れていった、と。

篠山 そう、必死に勉強してね。その頃から公益社団法人日本広告写真家協会が主催する写真展でAPA賞をつくったり、「コマーシャル・フォト」なんて雑誌もできて、広告重視の流れはできつつあった。撮っているのは古参のカメラマンが多く、センスも古かったんだよね。一方の僕らは経験が少ないから技術的には下手だけれど、若い感性だけはあったから。って、こんな話、劇場の広報誌でしていいの?(笑)。

長塚 ジャンルで切るなんて勿体ない、とても貴重で面白い話です。是非続けてください。

篠山 「Harper's Bazaar」や「VOGUE」など海外のファッション誌を見ては、小ジャレたグラビアに憧れて真似たり、さっき話した来日したジャズ・ミュージシャンを撮ったり。そうやってあちこち顔を出していると、同じような感覚の人間が周りに寄って来るんです。

長塚 それは仕事として撮影していたんですか?

篠山 両方同時だね。仕事で稼いでは機材につぎ込み、作品撮りのためのモデルを雇ったり、なんてことをしていました。

.jpg)

すべてを写真につぎ込んだ青春時代の記憶

長塚 プロになったのは大学を卒業してからですか?

篠山 大学と並行して行っていた専門学校は2年で卒業だから、学校に籍を置いたまま専門学校の推薦で就職しちゃったんです、ライトパブリシティという新興の広告会社に。「大学がある」と言ったら、「学校なんか試験の時だけ行けばいいんだ」って言われて(笑)。当時の仕事は難しくてね。たとえば家電の撮影、商品写真を撮るとするでしょう? 被写体に興味も持てないうえ、当時足つきだったテレビの、その「4本の足に均等に光が入っていないといけない」とかクライアントは言うわけです。冷蔵庫は上から撮るんだけど、そのままだと下の部分が細く見えるんですね。でも、上下が同じ幅で写っていないと商品写真の価値がない、とか。そういう撮り方を“あおり”と言うんだけど、そういうことは全部現場で覚えた。先輩カメラマンにいじめられながらね(笑)。

その合間にヌードなど、自分の作品も撮っては投稿や写真誌に持ち込んだりしていて。で、61年のAPA賞をもらっちゃって。まぁライトに入社したのが有利に働いたんだと思うけれど。そうすると、技術はまだまだなのにとにかく仕事が舞い込むようになって。めでたく稼げるようになったわけです。ほら、言動一致してるでしょ? まぁ収入は全部カメラと機材につぎ込んでいたけれど。

長塚 なるほど。

篠山 もちろん、これも時代と合ったからこそできたことですよ。そこから4、5年はそりゃあ真面目に働きました。来る仕事来る仕事、ひたすらに撮り続けて。でもそうすると今度は、自分で撮りたいものが出て来る。

長塚 それは何だったんですか?

篠山 世の中で起こるさまざまな出来事、話題の人物なんかだね。当時、これまた週刊誌の黎明期で、どんどん媒体が増えていった。ポスターやグラビアなど広告写真に名前は載らないけれど、雑誌ならば撮影者の名前が載るでしょ? それを目当てに雑誌の仕事もバンバンやった。さっきの、徳之島での「birth」もそうして撮った作品のひとつ。仕事もクリエーションも、興味を持つこと全部が繋がって、さらに道が開けていく。特別な時代だったし、時代に合うことが本当に大切だったんです。

長塚 それは、撮る題材も含めてですか?

篠山 そう! すべてのことを写真に費やした、私の青春時代でございます(笑)。

長塚 「新・晴れた日」展で受けた衝撃の理由が、今の紀信さんの話で解けたような気がします。あの展覧会で見たのは「時代を丸ごと取りこぼさずに撮った写真」でしたが、それは紀信さんの時代との向き合い方、とことん時代と並走する覚悟に打ち抜かれたんですよね。

篠山 写真というメディアは、常に「世界を見ている」んです。今自分が生きている時代、場所にちゃんと向き合い、起きることに目を凝らす。その意味ではアートもファッションもスポーツも皆んな同じ。そういう写真を撮り続けて来たから、長塚さんにも会えた。

長塚 紀信さんはあらゆるジャンル、隔てを越えて来た越境者だし、面白いものはなんであれ嗅ぎつけて自分の表現、自分の写真にしてしまう。それが何処からやってくる感性なのか、改めて伺いたいと思っていたんですが、その秘密は「時代」との向き合い方にあることがよくわかりました。

篠山 もちろん、写真に向かない時代の現象もあるけれど、それも、その場に行って自分で嗅いで味わってみて、「マズいや、ペッ」としてみて初めてわかること。僕は、そういうカメラマンなんです。

.jpg)

柔らかく開かれた劇場にするため「芸術」を考える

篠山 でもアナタだって、時代と合ったから今ここにいるんでしょう? 『はたらくおとこ』も三好十郎も、時代に合った作品になっていたから僕が観て面白かったんだし。

長塚 でも、『はたらくおとこ』の初演の頃は、作品が好評だからこそ余計に「この熱狂は続かないだろう」と僕は思ってしまい、その危機感から留学へと向かっていったんですけど。最後にもう一つ伺っても良いですか? 訊き方が正しいかどうかもわからないし、失礼な質問なら謝るしかないんですが、紀信さんにとって「写真」は芸術ですか?

篠山 あっはっはっは! それは、僕なんかに訊く質問じゃないよ。

長塚 いや、紀信さんだから訊いてみたかったんです。

篠山 僕は、取り立てて「コレは芸術だ!」なんてつもりで写真は撮りません。ただ、若い頃の、がむしゃらに写真で稼ごうとしていた時には、「芸術として撮って」「娯楽でお願い」という両方のオーダーに応えたし、自分で言うのもなんだけど見事に撮り分けましたよ。だから、両方できます。

長塚 そうですよね。いや何故訊きたかったかと言えば、この劇場の名前にある、「KAAT神奈川芸術劇場」の「芸術」って何を指すんだろうと、就任前からずっと考えていて。洗練された作品と共に、観客が笑いながら一緒に盛り上がれるような身近で気楽に観られる作品も劇場には不可欠だと個人的には考えていて。

篠山 それは寄席に行けばよく分かる。リラックスして笑って楽しんでいたのが、急にスーッと高みへ連れて行かれるような落語家さんがいたりするじゃない?

長塚 ありますね、そういうこと。

篠山 見に行ってくれた「新・晴れた日」は、その意味では「写真を芸術として見せる」ことが目的でもあったんですよ。でも、「コレが芸術だ」とは自分からは言っていない。時代時代に撮った、あらゆる種類の写真がすべてあの空間に並べられていて、見た目はバラバラだけれど、そこに内包する時間、写された時代が芸術になったというか。

長塚 まさにそう! 「時間」と「時代」ですね、あの展覧会の核になるのは。

篠山 だから今もらった「写真は芸術か?」という質問には、僕自身興味がないから的確には答えられないかな。どっちでもいいんだもの(笑)。ただ「芸術っぽく撮って」と言われたら、相手が何を狙っているかはわかるけれど。逆に、長塚さんの舞台を観に行って、つまらないなぁと感じた時は、「あぁ、芸術をやってるんだ」と思う。

長塚 ソレ、もうこれまで何度言われたことか!(苦笑)。

篠山 そんなつまらない質問してないで、やりたいことをやんなさいよ! アナタはそれができる人なんだからさ!! 「芸術なんてなんでもない!」くらいの気概でないと、作品も面白くならないし、何よりつくることが面白くなくなるでしょう。

長塚 そうですね。だから「新・晴れた日」のような、内容も空間も一切の境い目や区別も排し、自由でのびやかな状況に僕は惹かれるし、劇場もそういう場所になればいいと今日のお話を伺って改めて思いました。アイドル誌の表紙からアート的な自然の写真まで、混然一体となっていましたからね。

篠山 じゃあ次回は「演劇論vs写真論」のテーマで話そうか?

長塚 望むところです。この場では伺い切れない続きが、まだまだありますので是非お願いします。今日は長時間にわたり、貴重なお話をありがとうございました。

(プロフィール)

篠山紀信

写真家。1940年東京生まれ。日本大学藝術学部写真学科在学中に広告写真家協会展APA賞受賞。広告制作会社「ライトパブリシティ」を経て、68年より写真家として活動。66年東京国立近代美術館「現代写真の10人」展に最年少で参加。76年にはヴェネツィア・ビエンナーレ日本館の代表作家に選出される。71年より『明星』の表紙を担当して以降、時代を牽引する存在となる。2020年第68回菊池寛賞など受賞歴多数。